Содержание

- 1 Где находятся горы Сихотэ-Алинь?

- 2 Описание, история Сихотэ-Алинь

- 3 Общая характеристика горного массива Сихотэ-Алинь

- 4 Тектоника и геология Сихотэ-Алинь

- 5 Вершины

- 6 Рельеф гор

- 7 Климат

- 8 Природа

- 9 Животный мир

- 10 Растительный мир

- 11 Полезные ископаемые

- 12 Интересные факты о Сихотэ-Алинь

- 13 След человека

- 14 Заповедник Сихотэ-Алинь

- 15 Падение метеорита

- 16 Историческая справка

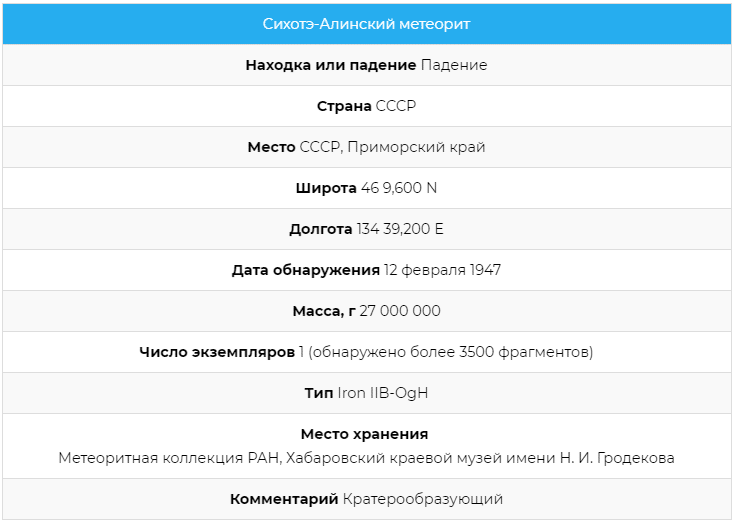

- 17 Краткая характеристика

- 18 Подробное описание

- 19 Железный метеоритный дождь

- 20 В дело вступает АН СССР

- 21 Метеорит открывает свои тайны

- 22 Уникальный гость

- 23 7 интересных фактов о хребте Сихоте-Алинь

Где находятся горы Сихотэ-Алинь?

Сихоте-Алинь на карте России простирается от Японского моря на юго-западе до устья Амура на северо-востоке. Это — дальневосточная горная область вулканического происхождения, на территории Хабаровского и Приморского краёв. Она тянется вдоль морского побережья, длина её территории около 1250 км, ширина 300 км.

Описание, история Сихотэ-Алинь

Эта местность содержит горные хребты, массивы, низменности, покрытые речной сетью.

С восточной стороны хребет имеет короткие отроги, они заканчиваются возле моря отвесными скалами. Со стороны запада горные отроги пологие и занимают всю территорию от водораздела до Амура и Уссури.

У этих мест имеется древняя и богатая история. Первые стоянки древних людей были обнаружены здесь археологами ещё в эпоху неолита (5-3 века до н.э.) Также были обнаружены во время раскопок артефакты, свидетельствующие о нахождении в этих местах людей около 10 веков назад во времена Бохайского царства.

Тем не менее, цивилизация здесь начала развиваться относительно недавно — около 80 лет назад, когда появились первые рудники.

В 1940-е годы через горы проложили железную дорогу, связавшую Комсомольск-на-Амуре с городом Ванино. В наши дни горные районы хребта остаются малозаселёнными. Крупные населённые пункты располагаются в Южном Приморье, так как эта местность более благоприятна для ведения хозяйства.

Общая характеристика горного массива Сихотэ-Алинь

Сихотэ-Алинь – это крупное, образованное деятельностью древних вулканов поле мезозойского возраста, которое часто именуют единым горным хребтом. Размеры его 1200/250 км, расположено в Приморском и соответственно в Хабаровском краях на водоразделе Амура и Тихого океана. Начинается оно от устья Амура, продолжается в южном Приморье до Находки. В горах Сихотэ-Алиня находится несколько государственных природоохранных зон.

Тектоника и геология Сихотэ-Алинь

Территорию Сихотэ-Алинь ученые относят к складчатой области мезозойского возраста. В это время между триасовым и более поздним меловым периодами на периферии уже сформированных на континенте тектонических структур начал активно проявляться древний вулканизм. С его помощью закончилось формирование контура современного материка и заложено основание под нынешний рельеф.

В последующее кайнозойское время вулканические вершины Сихотэ-Алиня активно разрушались, выравнивались, пенепленизировались, зарастали растительностью. Именно поэтому в современном рельефе среди лесных зарослей часто можно встретить базальтовые и гранитные останцы и глубокие распадки между ними, заполненные обломочными породами.

Сложен Сихотэ-Алинь древними триасовыми и меловыми песчано-сланцевыми сильно метаморфизированными отложениями с прорвавшими их позже базальтовыми и гранитными интрузиями. Именно с активной интрузивной деятельностью ученые связывают здесь богатейшие запасы оловянных руд, золота и полиметаллов. В тектонических понижениях впадинах среди осадочных толщ сформировались богатые каменноугольные и буроугольные залежи.

Вершины

Сихоте-Алинь на карте России обычно обозначается коричневой цветовой гаммой. Это означает, что в данной области превалирует горный пейзаж. Из всего количества горных вершин хребта можно выделить следующие.

Гора Тордоки-Яни

Вершина горы является максимально высоким пиком всей горной системы Сихотэ-Алиня. Она простирается ввысь на 2090 м. На её рельефе выделяются 3 возвышенности. На одной из них, непосредственно получившей наименование Тордоки-Яни, в 1963 г. была установлена геодезическая вышка с этим именем

Само название горы происходит из нанайского языка и переводится как «покрытая снегом». Но на самом деле летом здесь довольно тепло, это обеспечивается близостью к морю и южным положением.

Немного южнее берёт своё начало река Анюй. На Северной стороне горного массива расположены углубления, которые называются карами. В данное время эти ниши заполнены отложениями из остатков горных пород с небольшими водоёмами.

Верхняя окраина горных лесов лежит на высоте около 1400 м. Ещё выше проходит пояс стланиковой сосны, а над ним расположена область тундр, чередующаяся со скоплениями каменных глыб. Здесь хорошо организованы маршруты для туристов.

Гора Ко

Эта вершина является второй по высоте в горном хребте, её высота — 2005 м над уровнем моря. Она находится в зоне, где пролегает граница между Хабаровским и Приморским краем.

Здесь берёт своё начало одноимённая река Ко, которая впадает в Катэн. Гора расположена в удалении от населённых пунктов. Для турпоходов считается труднодоступной, но тем не менее туристы любят покорять её вершину. Склоны её покрыты таёжным лесом и отчасти усыпаны острыми камнями. Частое атмосферное явление здесь — густые туманы.

Название в переводе с нанайского звучит как «ведьмина гора», в древности люди считали, что она населена злыми духами.

Гора Аник

Эта гора представляет собой потухший вулкан, возвышающийся на 1933 м над уровнем моря. Она не так высока, как 2 других известных пика, и является третьей по высоте вершиной. Однако гора считается самой высокой точкой Приморья, так как более высокие пики расположены уже в Хабаровском крае.

Это место можно назвать самым холодным во всём крае. Между вершинами гор Болотной и Аник часто образуется снежная масса, которая не тает весь год. Туристические тропы здесь не особо развиты, поскольку гора удалена от автотрасс и окружающий рельеф — густые леса — довольно труднопроходим.

Гора Яко-Яни

Эта вершина считается четвёртой по высоте в этой горной системе, она расположена в Хабаровской области, её высота составляет 1690 м. Склоны горы опоясаны хвойной широколиственной тайгой, вершина каменистая. На одном из склонов находится источник реки Копи.

Рельеф гор

Сихотэ-Алинь существенно отличаются на юге и севере. В районе Приморья, в южной части, они плавные, не очень высокие, округлые. В сторону Хабаровского края они приобретают острые, четкие очертания. Здесь рельеф очень рассеченный, и представлен смесью скал, впадин и разрушений.

Предгорья Сихотэ-Алиня сложены базальтовыми плато. Крупнейшее из них – Советская Гавань, состоящее из округлых, покрытых лесами холмов. Сами горы сложены песчаными сланцами с вкраплениями других пород.

Горы Сихотэ-Алинь не имеют одной центральной вершины. Это древние образования. Пережив несколько геологических эр, они неоднократно подвергались разрушительным силам. Об это свидетельствуют и одиночные скалы, и наивысшие вершины, всем своим видом и строением они сообщают, что когда-то были частью гораздо более высоких и громадных гор.

С западной стороны подножья хребтов представлены горизонтальными террасами, которые завершаются уступами. Реки в этих местах порожистые, часто образуют водопады. На юге и востоке реки быстрые и бурные. Они стекают к морю по расселинам между отвесных скал. Активная работа морского прибоя сделала морские берега крутыми, что, несомненно, понравилось гагарам, чайкам, бакланам и другим, гнездившимся здесь птицам.

Климат

Климат большей части гор Сихотэ-Алинь неблагоприятен для человека и приравнивается к Крайнему Северу. По характеру он муссонный. Зимой сухой и холодный от ветров, приходящих со стороны континента, а летом влажный морской от воздушных масс со стороны океана.

Впрочем, такое определение подходит скорее западным и северным склонам. Зимой погода на них бесснежная и очень холодная. На севере в горах температура доходит до -45 градусов. На прибрежные районы влияет Японское море, отчего климат в них гораздо мягче. Однако спокойствием погода не отличается.

На юге и востоке гор зима – период снегопадов и метелей. С января по март существует высокий риск лавинообразования. Весной, особенно на юге, горы полностью сбрасывают снег. В мае ещё могут быть заморозки, но лето всегда тёплое. Оно приходит вместе с проливными дождями, ураганными ветрами и туманами.

Природа

Из-за относительно небольшой высоты, горы Сихотэ-Алинь густо покрыты растительностью. Здесь находится несколько больших охранных территорий: Анюйский национальный парк, заповедник Сихотэ-Алинь, Ботчинский и Лазовский заповедники.

В горах Сихотэ-Алинь растут смешанные (хвойно-широколиственные) леса и хвойные леса. В них встречаются белокорые пихты, остроконечные тисы, эндемичные ольгинские лиственницы и микробиоты. Зона лесов доходит до отметки примерно 1400 метров. Дальше узкой полосой растут кустарники и карликовые породы, например, кедровый стланик (на Тордоки-Яни), которые переходят в горную тундру.

Редкими и исчезающими обитателями региона являются: амурский тигр, белогрудый медведь, черный и японский журавль, рыбный филин, амурский горал, черный аист. Здесь также встречается самый северный подвид леопарда – дальневосточный. Это эндемик, который насчитывает всего 57 особей.

Животный мир

Горы практически полностью покрыты густыми лесами, являющимися родным домом животных, птиц, насекомых. Встречаются разновидности, занесенные в Красную книгу:

- амурский тигр;

- японский журавль;

- дальневосточный леопард;

- черный аист;

- гималайский медведь;

- пятнистый олень;

- изюбрь;

- маньчжурский заяц.

Многие млекопитающие до сих пор не истреблены полностью только благодаря тому, что проживают на заповедной территории.

В общей сложности, леса Сихотэ-Алиня являются домом для 61 вида млекопитающих, 9 видов пресмыкающихся, 340 видов птиц, 6 видов земноводных.

Растительный мир

Природные красоты горных хребтов обусловлены разнообразием местных растений. До отметки 1,4 км горы практически полностью покрыты густыми хвойными и хвойно-широколиственными лесами, обычными представителями которых являются высокие пихты, стройные лиственницы, остроконечные тисы. Часть сихотэ-алинской флоры относят к мезозойскому периоду – осмунда, оноклея, аралия.

Особого внимания заслуживают благородные кедры – возраст многих деревьев превышает 300 лет. Встречаются ценные лекарственные растения: элеутерококк, астра, женьшень, боярышник, рододендрон.

Примерная численность различных видов, произрастающих в горах Дальнего Востока – более 3 тысяч. Часть представителей растительного мира принадлежит к редким, исчезающим.

Полезные ископаемые

Не только флора и фауна являются главными богатствами Сихотэ-Алиня. Горы – средоточие залежей полезных ископаемых. Деятельность человека, направленная на их добычу в промышленных масштабах, началась сравнительно недавно, около 80 лет назад.

Разнообразие минералов, руд, извлекаемых в данной местности, поражает:

- золото;

- вольфрам;

- марганцевые руды;

- каменный уголь;

- свинец;

- железо;

- графит;

- мрамор.

Сложности развития данного направления заключаются в труднодоступности территорий. Вблизи горного хребта практически отсутствуют населенные пункты: жить здесь не представляется возможным из-за климатических особенностей.

Интересные факты о Сихотэ-Алинь

Горный хребет, который протянулся через весь Дальний Восток, поражает не только особенностями природы, но и связанными с ним интересными фактами:

- Горная система пересекает 4 климатические зоны: именно поэтому на территории Сихотэ-Алиня проживают одновременно южные и северные виды животных.

- Нигде больше, кроме Сихотэ-Алиня, не обитает дальневосточный леопард.

- Горные леса в 1976 году стали местом крупнейшего в истории нашей страны пожара: стихия бушевала две недели, уничтожив 400 млн. м3 древесины. Последствия стихийного бедствия дают о себе знать до сих пор.

- В 1947 году над сихотэ-алинскими горами взорвался метеорит. Осколки железа, принадлежащие космическому гостю, стали экспонатами музеев мира. Крупнейшая глыба, упавшая тогда в лесу, весила 1,7 тыс. кг.

- Реки Амур, Уссури – крупнейшие в предгорье Сихотэ-Алиня.

- Ученые установили: несмотря на то, что сейчас народ на территории горного хребта практически не живет, так было не всегда. Археологические находки свидетельствуют: долины близлежащих рек были заселены в эпоху неолита. Одно из плато Сихотэ-Алиня сохранило руины более позднего сооружения, периода VI-IX века.

- Горы Сихотэ-Алиня лавиноопасны.

- Сихотэ-Алинский заповедник – крупнейший на территории Приморского края (площадь – 401600 га).

- Туристы, желающие насладиться красотами дальневосточной природы, вольны выбрать один из четырех специально разработанных сотрудниками заповедника маршрутов.

Горы Сихотэ-Алинь – уголок нетронутой природы, способный заинтересовать и профессиональных исследователей, и туристов-любителей. Лучшей характеристикой данного места является расположение здесь заповедника мировой значимости. Это один из живописнейших уголков России, позволяющий увидеть, насколько прекрасны и неповторимы родные просторы.

След человека

Люди в горах Сихотэ-Алинь селились ещё до нашей эры. Они не поднимались слишком высоко, и располагали свои жилища на террасных склонах. Оружие, лезвия и наконечники они изготавливали из типичного для этой местности материала. Нет, не железа или гранита, а обсидиана — вулканического стекла тёмного цвета.

В Средние века на территорию Сихотэ-Алиня, скорее всего, распространялись владения Царства Бохай. Его культура и политическое устройство было схоже с Китаем. Царство располагалось на Корейском полуострове, в Маньчжурии и Приморском крае. В горах археологи обнаружили остатки старинных укреплений, фундамент дворца и других построек бохайского периода.

В горах и прилежащих районах есть много полезных ископаемых, например, золота, кварцитов, свинца, графита, железных руд. Однако промышленное освоение района началось всего 80 лет назад. В настоящее время в Сихотэ-Алинь очень мало поселков. Крупнейшие из них расположены в низовьях, южной части Приморья. На севере и в центре горной страны они привязаны к единственной железной дороге.

Заповедник Сихотэ-Алинь

Природный заповедник в горах Сихотэ-Алинь был создан ещё в 1935 году. Тогда его площадь составляла целый миллион гектар. Долго это не продлилось и уже через двадцать лет, её уменьшили в десятки раз.

Теперь заповедник охватывает только 402 000 квадратных километров, но и этого достаточно, чтобы числиться в списке ЮНЕСКО и играть важнейшую роль в сохранении редких видов. Целью парка изначально было восстановление численности вымирающих соболей, теперь внимание переключилось скорее на амурских тигров.

В заповедник населяет 63 вида млекопитающих, примерно 340 видов птиц, 13 видов амфибий и рептилий. Местная природа уникальна. На одной территории здесь проживают как теплолюбивые, так и стойкие к холодам виды. В парке Сихотэ-Алинь есть гималайские медведи, косули, норки. В нём можно встретить уссурийскую куницу жёлтого окраса, покрытого густым мехом лесного кота и кабаргу — оленя с двумя длинными клыками.

Растительный мир не менее разнообразен и представлен кедрами, тисами, ольхой, а также множеством цветов и трав, например, пионами, лимонником, рододендроном, родиолой.

Под охраной находятся не только отдельные виды, но и уникальные комплексы: солонцовые озера, остепнённые луга, лагунные озёра, скалистые экосистемы и березово-дубовые рощи – типичные места обитания копытных.

Падение метеорита

В феврале 1947 года к Земле приближался один из крупнейших метеоритов нашей планеты. Целым он, конечно, не долетел. От столкновения с атмосферой космический камень рассыпался метеоритным дождем над горами Сихотэ-Алинь.

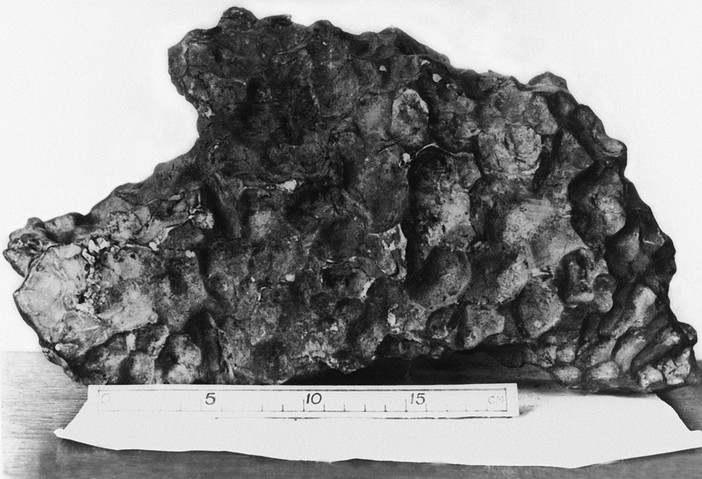

Он состоял в основном из железа, а также из никеля, кобальта, серы, углерода и фосфора. Осколки оставили после себя больше ста кратеров и воронок. Все найденные фрагменты весят 27 тонн. Попадались отдельные осколки весом 300, 500 и даже 1000 кг, самый крупный из них достигает 1745 кг.

Немного информации про Сихотэ-Алинский метеорит

Так как Сихотэ-Алинский метеорит подвергся разрушению и попал на земную поверхность частями, то точно и реально оценить его массу практически невозможно. Хотя он относится к самым крупным метеоритам, упавшим на Землю.

По данным учёных, масса его осколков составляет от 60 до 100 тонн. Как оказалось, официально собрали свыше 3500 обломков, которые в совокупности весят 27 тонн. Кроме того, поиском и сбором различных типов метеоритов, в том числе и Сихотэ-Алинского, занимаются не только учёные и не только официальные научные экспедиции. Так вот предположительно масса так сказать неофициальных, нелегальных частей данного космического тела может быть более 30 тонн метеоритного вещества.

Помимо этого, что около половины от общей массы пришельца так и осталась не найденной. Они могут храниться на дне водоёмов, в болотах, а какая-то часть из них может иметь малый размер, что затрудняет их поиск.

Стоит отметить, самый большой целый осколок весит 1745 кг. Правда, есть и другие немаленькие куски метеоритного тела, которые весят от 1000 кг и меньше.

Заповедник на карте

Несмотря на то, что Сихотэ-Алинский метеорит за 80 лет максимально изучен, были проведены различные анализы и собрано, написано множество информации, он всё так же вызывает к себе интерес. За счёт большого количества найденного метеоритного вещества, его фрагменты имеются во многих музеях мира.

Более того, известные метеориты и их образцы открыто продают, и наш не исключение. К удивлению, предложений очень много, но подлинность вызывает вопрос. Хотя многие обломки действительно являются частью метеоритного дождя, выпавшего в Приморском крае.

Приморский край

На самом деле, Сихотэ-Алинский метеорит и место его падения исследуются до сих пор. Тем более, что его значительная часть так и не найдена. Поскольку он является одним из крупнейших метеоритов в мире, сложно представить какой объём ещё спрятан на Земле.

Наконец, отметим, что само явление Сихотэ-Алинского метеоритного дождя уникально и удивительно. Между прочим, он отличается обильностью выпавших осколков и их общей массой. Конечно, со временем количество вещества уменьшается, но от этого его значимость лишь увеличивается. Не только научная, но рыночная. Что и говорить, если обломки подобных космических тел продаются за миллионы.

Что интересно, момент падения наблюдал художник Медведев П.И., который отобразил его в своей картине.

Историческая справка

Сихотэ-Алинский метеорит потерпел столкновение с земной поверхностью 12 февраля 1947 года, точное время в которое произошло это событие – 10 часов 38 минут. Район падения является одноимённым и называется Сихотэ-Алинь, располагается он в дальневосточной части земного шара. Раздробление тела произошло тогда, когда он оказался в атмосферном слое. Непосредственно на Землю он стал выпадать как железный дождь, распространившись на площадь в 35 квадратных километров.

Отдельные элементы объекта рассеялись по тайге на площади в эллиптической форме. Оптическая ось данной фигуры составила порядка 10 километров. В головной области, которая стала именоваться кратерным полем, было замечено 106 крупных кратеров с воронками. Их диаметральное сечение пребывает в диапазоне 1-28 метров. Самое большое значение глубины достигло отметки в 6 м.

Образцы малых Сихотэ-Алинских метеоритов

Краткая характеристика

В соответствии с результатами химических анализов Сихотэ-Алинский метеорит имеет следующий состав:

— 94% — железный материал;

— 5,5% — кобальт;

— 0,38% — никель;

— меньше 0,2% хлора, серы, фосфора, углерода.

Структура его грубая. Первыми людьми, которые заметили падение необычного космического объекта на Землю, были лётчики дальневосточного управления. В то время они как раз возвращались с выполнения специального задания. Именно от них руководству поступила шокирующая новость.

В том же 1947 году в апреле в целях изучения места, в котором произошло падение, а также последующего сбора его элементов Комитет по метеоритам АН СССР обеспечил организацию экспедиции. В качестве её руководителя выступал известный академик, который по совместительству являлся председателем комитета. Наряду с ними в экспедиции участвовали работники базы с Дальнего Востока имени Комарова и представители астрономического института в Казахстане.

Характеристики Сихотэ-Алинского метеорита

Подробное описание

В утро, когда на небе не было ни единого облака, над Приморьем в южном направлении стремительно двигался шар из огня. За этим явлением последовали громкие удары, которые сопровождались грохотом. Пронёсшись над поселениями, он исчез, оставив за собой дымовой след. Затем эта полоса стала менять свою форму, напоминая жильцам исполинского змея. Далее она распростёрлась по небу, а к вечеру и вовсе пропала.

Такое необычное природное явление было спровоцировано, как можно догадаться, падением внушительного метеорита, приземлившегося в районе Уссурийской тайги. Через несколько дней в этот район прибыли разведчики из Хабаровска и Владивостока и нашли остатки метеорита в образовавшихся воронках и кратерах. Именно так выглядел Сихотэ-Алинский метеорит.

В рамках Постановления Совмина РСФСР место, в котором упал «небесный камень», превратилось в заказник. Впоследствии его передали в распоряжение АН СССР, чтобы специалисты могли провести всестороннее наблюдение. Исследования проводились на протяжении четырёх лет. Ученым удалось сделать гипотезы, связанные с обстоятельствами падения объекта, а также изучить его части. С тех пор каждый год в район, где произошло столкновение, прибывает экспедиция.

Последующие экспедиционные разведки в количестве трёх штук проводились с принятием участия С. С. Фонтона – известного специалиста в области науки. В процессе обнаружения и сбора метеоритного элемента использовались миноискатели и приборы, оснащённые магнитами. В летнее время 1948 года в целях изучения территории, на которую упал «камень», произошла организация топографический съёмки – как на земле, так и с воздуха. В ходе этих работ специалистам удалось выявить детали взаимодействия метеорита с земной поверхностью.

Место падения Сихотэ-Алинского метеорита

Было выяснено, что Сихотэ-Алинский метеорит вторгся в атмосферу Земли из межпланетной области. Он был представлен цельным телом. Проходя через нижние ярусы, объект расслоился на тысячи небольших осколков разных длин и диаметров. Все они рассеялись по таёжной земле, заняв площадь свыше 3 квадратных километров. Крупные элементы этого тела имели вес в несколько донн. Во время столкновения они привели к дроблению скальных пород, что породило образование воронок.

Немного севернее от этого поля учёные нашли сотни метеоритных «капель» массой от пары граммов до десятков килограмм. Метеориты, обладавшие более крупными размерами, находились в небольших лунках, которые отчасти были засыпаны почвой. Все эти части имели следы плавления, представленные вкраплениями синевато-серого цвета, оснащённые фиолетовыми оттенками. На их поверхности располагались ямки.

Завершение полевых работ пришлось на 1950 год. В итоге учёным удалось собрать особо ценный материал, который в настоящее время находится на стадии изучения Комитетом по метеоритам. Особого внимания заслуживает структура метеоритов, находящаяся внутри. Их травление посредством специального раствора позволило получить данные о том, что они оказались спрессованы из отдельных балок различных размеров. А в процессе проведения наблюдений через микроскоп были обнаружены следы взаимодействия с воздухом.

Таким образом, детальное изучение метеорита является оптимальным подтверждением общности земного химического состава с небесными телами, поэтому есть все предпосылки опровергать религиозное происхождение мира.

Железный метеоритный дождь

Первые сообщения «с мест» о пролёте неопознанного летающего объекта и последующем взрыве вызвали удивление сотрудников органов госбезопасности и представителей местной власти. Хабаровские геологи, к которым оперативно обратились за консультацией, предположили, что это мог быть метеорит, однако гарантии дать не могли. О происшествии тут же сообщили в Академию наук СССР, которая затребовала дополнительных сведений.

Всего три дня спустя после инцидента лётчики Дальневосточного геологического управления Фирциков и Агеев, возвращавшиеся с очередного задания на свою базу в Хабаровске, доложили начальству об обнаружении в глухой тайге множества необычных пятен поваленного леса и отверстий в грунте, похожих на кратеры от падения метеорита.

Дерево, срубленное небольшим метеоритом на месте падения Сихотэ-Алинского метеоритного дождя.

Меньше чем через неделю небольшой одномоторный самолёт высадил на лесной просеке вблизи указанных координат троих геологов — Онихимовского, Ярмолюка и Татаринова. Отсюда они начали изнурительный трёхдневный путь к месту предполагаемого падения.

В то же время на «охоту» за метеоритом отправился Фёдор Шипулин, заведовавший отделом геологии Дальневосточного филиала АН СССР во Владивостоке. Он самостоятельно добрался на поезде до станции Бурлит, где уговорил двух местных охотников-промысловиков составить ему компанию в дальнейших поисках. Проделав больше 60 километров по заснеженному лесу на лыжах и снегоступах, 24 февраля 1947 года Шипулин со своими напарниками вышел к месту падения метеорита всего на несколько часов позже хабаровчан.

Исследователи увидели поразительную картину последствий катастрофы: на площади в несколько квадратных километров деревья были частью повалены, а частью лишены всех сучьев и коры. Верхушки сосен были начисто срезаны, всё вокруг было усеяно обломками веток и охапками кедровой или сосновой хвои. Снег с землёй и древесным мусором уплотнился настолько, что легко выдерживал вес взрослого человека.

Среди нагромождения поломанных деревьев и вывернутой земли виднелись отдельные кратеры и небольшие воронки. Крупнейший составлял в диаметре больше 28 метров при глубине 8 метров. Вокруг кратеров валялись многочисленные зазубренные обломки метеорита, а нетронутый снег был покрыт мельчайшими частицами метеоритной пыли. Онихимовский насчитал навскидку больше 30 крупных кратеров,составив план-схему их расположения. По воспоминаниям одного из участников той первой экспедиции, место падения напоминало артиллерийский полигон — отдельные кратеры располагались так плотно, будто по этому месту произвела залп крупнокалиберная батарея.

Проведя на месте катастрофы несколько дней, тщательно зафиксировав всё увиденное и захватив с собой несколько образцов метеорита, найденных в небольших воронках, геологи вернулись в Хабаровск. Собранные данные позволили сделать вывод, что над Сихотэ-Алинем взорвался и пролился на землю расплавленным железным дождём крупный метеорит весом несколько десятков тонн. Падение небесных тел такого размера — редкое явление. На тот момент во всём мире было известно не больше десяти таких случаев. Из-за его исключительности советскому дальневосточному метеориту присвоили личное имя — «Сихотэ-Алинский железный метеоритный дождь».

В дело вступает АН СССР

Как только известие о падении крупного метеорита на Дальнем Востоке стопроцентно подтвердилось, особым распоряжением Совета министров СССР весь этот район был немедленно объявлен заказником и передан для всестороннего изучения в полное распоряжение Академии наук СССР.

В начале апреля во Владивосток прибыла специальная экспедиция под руководством авторитетного астронома Василия Фесенкова, возглавившего недавно созданный Комитет по метеоритам. Вместе с ним на Дальний Восток прибыл опытный исследователь Евгений Кринов, успевший к тому времени принять участие в экспедиции к месту падения таинственного Тунгусского метеорита, а также несколько сотрудников Института астрономии и физики Академии наук Казахской ССР. На месте к группе присоединились геологи Дальневосточного отделения РАН.

Крупные метеориты на месте падения Сихотэ-Алинского метеоритного дождя

В конце апреля учёные разбили полевой лагерь в районе падения и начали детальное обследование всей площади, на которой выпал «метеоритный дождь». Осколки метеорита искали с помощью специальных магниторезонансных приборов и даже обыкновенных магнитов. Части метеорита оказались перемешаны с глиной и на вид неотличимы от обломков горных пород и камней, в изобилии разбросанных повсюду.

Небольшие осколки можно было найти прямо в кустах и прошлогодней траве на поверхности земли. Один из крупных был найден почти случайно при сворачивании экспедиции — всё это время он валялся буквально посреди лагеря и по нему ежедневно ходили десятки людей. Самый маленький фрагмент в виде капли расплавленного металла весом 0,18 грамма нашли аккуратно лежащим на нетронутом листочке.

Метеорит открывает свои тайны

После длительных математических расчётов академик Фесенков предположил, что метеорит прилетел из пояса астероидов, находящегося между орбитами Марса и Юпитера, и вошёл в атмосферу Земли по «догоняющей» траектории со скоростью около 14 километров в секунду. Первоначальный вес небесного тела составлял около 1000 тонн, но большая его часть сгорела и распылилась по дороге к поверхности, так что до Земли долетело лишь ядро весом от 70 до 100 тонн. В более плотных нижних слоях атмосферы, подвергнувшись сильнейшему нагреву, ядро продолжало дробиться и испытало как минимум два взрыва — на высоте в 25 и 6 километров, выпав в виде сотни тысяч фрагментов на площади в 20 квадратных километров.

Фрагменты тела, собранные исследователями, позволяли проиллюстрировать всю картину «эволюции» метеорита в земной атмосфере. Части, отколовшиеся на первой стадии падения, имели явные следы плавления с образованием красивой волнообразной коры серо-фиолетового оттенка, характерной для других железных метеоритов. Другие куски демонстрировали менее выраженный регмаглиптовый рельеф (так называют характерные углубления на поверхности метеоритов, образующиеся в результате теплового и абразивного действия земной атмосферы), местами они сохранили острые обломанные края и типичную метеоритную структуру.

Такие осколки без «тепловой обработки» очень быстро ржавели и разрушались. Части, отколовшиеся на последней стадии падения, и вовсе не содержали следов прохождения атмосферы и почти полностью сохранили изначальную внутреннюю кристаллическую структуру небесного тела, которая представляла для учёных наибольший интерес.

Нераздробленный метеорит

Химический анализ этих фрагментов позволил определить состав Сихотэ-Алинского метеорита: он состоял из 93% железа, 5,9% никеля, 0,38% кобальта и небольших примесей серы, фосфора, углерода и хлора. Это относило его к типу «грубоструктурных октаэдров химической группы IIB». Дальнейшие исследования показали, что метеорит был как бы сварен из разрозненных железных элементов, промежутки между которыми были заполнены редкими минералами:шрейберзитом и троилитом. Именно такая структура обусловила столь лёгкое разрушение метеорита в воздухе.

Первая экспедиция собрала огромное количество данных о метеорите и сценарии его падения, а кроме этого, нашла фотонегатив дымного столба, снятый в первые минуты после падения одним из фотолюбителей с прииска Незаметный. По указанию Фесенкова экспедиция также приобрела у художника Медведева его картину, изображающую катастрофу. Сейчас она находится в музее Комитета по метеоритам РАН.

Но самое главное — первая экспедиция Академии наук дала старт последовавшим детальным научным исследованиям «Сихотэ-Алинского железного метеоритного дождя». В течение последующих трёх десятилетий Комитет по метеоритам организовал 15 экспедиций на Сихотэ-Алинь. Их участники тщательно картографировали местность с помощью аэрофотосъёмки, подробно описали место падения, насчитав 24 кратера диаметром более 9 метров, 98 воронок диаметром от 0,5 до 9 метров и 78 лунок диаметром менее 0,5 метра, и собрали в общей сложности несколько тысяч метеоритных фрагментов, суммарной массой около 30 тонн, включая самый большой отдельный метеорит весом в 1745 килограммов.

Уникальный гость

Свидетелями необычного явления стали жители нескольких городов и десятков посёлков в радиусе 300 километров от места происшествия. Ни один другой метеорит не становился «натурщиком» для художника. Сихотэ-Алинский метеорит уступает по известности разве что знаменитому Тунгусскому и Челябинскому, при том что падение последнего в 2013 году было зафиксировано десятками автомобильных видеорегистраторов и тысячами очевидцев и вылилось в итоге в целую линейку региональных сувениров и футболок с надписями: «Я пережил Челябинский метеорит».

Чисто железные метеориты, как Сихотэ-Алинский, являются редкостью и никогда не отличаются большими размерами. По оценке учёных, добрая половина всех знаний о железных метеоритах, которыми располагает современная наука, получена именно в ходе исследований осколков Сихотэ-Алинского. Он дал старт научной карьере многих советских астрономов — по итогам изучения метеорита вышли как минимум три монографии и несколько десятков научных статей.

Метеорит оставил свой след не только в науке, но и в географических наименованиях.

Небольшой посёлок Бейцухе, рядом с которым упал Сихотэ-Алинский метеорит, получил логичное имя Метеоритный.

Его тёзками стали также два ручья, протекающие в месте падения, — теперь они называются Большим и Малым Метеоритным.

Кроме того, в 1957 году Почта СССР выпустила марку с той самой картиной Петра Медведева, изображающей падение.

Сихотэ-Алинский метеорит действительно стал рекордсменом среди прочих известных небесных тел, посещавших нашу планету. Даже минимальная оценка его массы позволяет включить его в десятку крупнейших метеоритов мира. Щедрый «подарок» из космоса разошёлся по всем более-менее крупным мировым музеям, огромное количество образцов осело в частных руках. С приходом перестройки в тайгу потянулись десятки искателей, вооружённых лопатами и металлоискателями, подбирающих за учёными затерявшиеся куски. Они до сих пор появляются на интернет-аукционах и пользуются высоким спросом у покупателей. Этому способствует распространённое суеверие, утверждающее, что кусочки метеорита способны оказать положительное влияние на здоровье его обладателей и принести им небывалую удачу.

И наконец, несмотря на тщательное изучение, метеорит по-прежнему хранит множество загадок. Например, на месте падения практически не обнаружено заметных следов температурного воздействия, в отличие от знаменитого Тунгусского метеорита, после которого были пожары и даже оплавление горных пород.

Учёные до сих продолжают спорить о происхождении Сихотэ-Алинского метеорита. Одни считают его частью астероида, разрушившегося больше 350 миллионов лет назад. Другие заявляют, что этот и ему подобные железные метеориты — совершенно самостоятельные небесные тела, сформировавшиеся 4,5 миллиарда лет назад из вещества, «не пригодившегося» для формирования планет Солнечной системы.

7 интересных фактов о хребте Сихоте-Алинь

1. Хребет Сихоте-Алинь включает в себя четыре климатические зоны

2. В лесах и горах Сихоте-Алиня южные типы животных, такие как тигр и гимайлайский медведь, соседствуют с северными животными – бурым медведем и рысью.

3. Горы Сихоте-Алинь – единственное место где можно встретить дальневосточного леопарда, занесенного в Красную книгу. Дальневосточный леопард считается самой большой кошкой планеты.

4. Кроме дальневосточного леопарда, горы Сихоте-Алинь являются родиной для другого известного дальневосточного хищника. Находящегося на грани исчезновения – амурского тигра.

5. На территории горной местности Сихоте-Алинь расположен Сихоте-Алинский природный биосферный заповедник, включенный ЮНЕСКО в список всемирного природного наследия.

6 Крупнейший по площади возгорания лесной пожар разразился как раз в горах Сихоте-Алиня. Пожар бушевал 14 дней. Этот пожар бушевал более 40 лет назад, в 1976 году, а последствия его видны до сих пор.

7. При проведении археологических раскопок, в горах Сихоте-Алиня были обнаружены остатки огромного сооружения из камня, возрастом более 1000 лет. Предположительно что это остов какого-то древнего дворца или целого города.

- https://touristam.com/sihote-alin.html

- https://posibiri.ru/gornyj-xrebet-sixote-alin-tektonika-i-geologiya-relef-klimat-priroda-dostoprimechatelnosti/

- https://FB.ru/article/360355/goryi-sihote-alin-geograficheskoe-polojenie-harakteristika

- https://TainaPrirody.ru/mesta/sihote-alin

- https://kosmosgid.ru/nebesnie-tela/sihote-alinskij

- https://CosmosPlanet.ru/meteoriti-meteori/sihote-alinskij-meteorit.html

- https://earth-chronicles.ru/news/2020-07-05-141897