Содержание

- 1 Магматические породы

- 2 Классификация метаморфизма

- 3 Осадочные горные породы: список

- 4 Органические горные породы

- 5 Метаморфические породы – формы залегания

- 6 Понятие метаморфизма

- 7 Виды метаморфизма горных пород

- 8 Текстуры и структура метаморфических минералов

- 9 Метаморфные породы и автометаморфизм

- 10 Происхождение монолитов и катаклизитов

- 11 Породы регионального метаморфизма

- 12 Породы, образовавшиеся при динамометаморфизме

- 13 Фации метаморфизма

- 14 Температуры образования метаморфических горных пород

- 15 Механизм образования минералов в метаморфических породах

- 16 Где используются

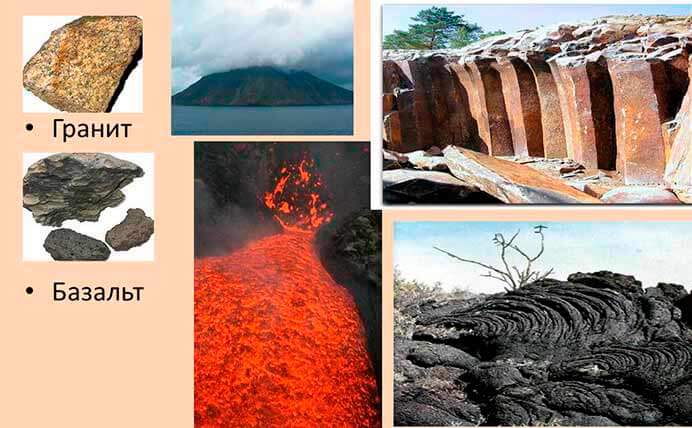

Магматические породы

Магматические горные породы, которые также называют магматитами, представляют собой конечный продукт деятельности вулканов (магматической деятельности). В процессе перехода расплавленной магмы в твердое состояние вещество кристаллизуется. Такие породы образуют геологические тела, обладающие разной массой и формой. Магматиты характеризуются различной структурой и составом, на этом и основывается их классификация.

Согласно классификации магматических пород по застыванию выделяют три их класса: вулканические, плутонические и гипабиссальные. Также данные породы подразделяются на отряды, подотряды, виды, семейства и разновидности. Причем разновидности ничем точно не регламентируются, и выделяются учеными лишь при необходимости.

В зависимости от того, на какой глубине происходит затвердевания магматической массы, выделяют три группы пород.

Магматические породы также классифицируются по уровню залегания на:

- Эффузивные

- Интрузивные

- Плутонические

Плутоническими называют породы, которые частично либо полностью образованы в нижнем слое земной коры. К таким породам относится, например, гранит, из которого сложены горные образования, расположенные на итальянском острове Сардиния.

Наиболее распространенными образцами эффузивных образований являются базальтовые плато – горизонтально расположенные базальтовые слои различной плотности и толщины. Эффузивными образованиями также являются натеки лавы, сформированные из вытекшей на поверхность магматической массы.

Интрузивные образования, которые иногда называют «плутоническими» или «плутонами», отличаются темной окраской, и характерной геометрией. Среди них различают батолиты — крупные плутоны, дайки – образования, имеющие трубчатую структуру и тонкие образования большой протяженности – жилы.

Классификация метаморфизма

Существует несколько видов классификации процессов метаморфизма. Наиболее точная классификация приведена ниже.

Метаморфизм бывает:

- ударный (импактный);

- дислокационный;

- гидратации;

- погружения;

- нагревания.

Метаморфизм нагревания характеризуется циркуляцией водных растворов и увеличение давления.

Импактный метаморфизм – процесс, происходящий в результате падения метеоритов и мощных эндогенных взрывов.

Дислокационный метаморфизм характеризуется процессами тектонической деформации.

Изменения, которые происходят в результате нагревания, называют метаморфизмом нагревания.

В ходе взаимодействия водных растворов с горными породами происходит процесс, который называется метаморфизмом гидратации.

Осадочные горные породы: список

Минералы этой группы расположены преимущественно на поверхности планеты. Для формирования должны соблюдаться следующие условия:

- низкие температуры;

- осадки.

Выделяют три генетических подвида:

- обломочные, представляющие собой грубые камни, сформированные при разрушении породы;

- глинистые, происхождение которых связывают с преобразованием минералов групп «силикатные» и «алюмосиликатные»;

- биохемо-, хемо-, органогенные. Такие формируются в процессах осаждения при наличии соответствующих растворов. В этом принимают активное участие также микроскопические и не только организмы, вещества органического происхождения. Немаловажна роль продуктов жизнедеятельности.

Из хемогенных выделяют:

- галоидные;

- сульфатные.

Список горных пород этой подгруппы:

- гипс;

- ангидриты;

- сильвинит;

- каменная соль;

- карналлит.

Самые важные осадочные горные породы:

- Доломит, подобный плотному известняку.

- Известняк, состоящий из углекислого калия с примесью такого же магния и ряда включений. Параметры минерала варьируются, определяются составом и структурой, а также текстурой минерала. Ключевая особенность – повышенные показатели прочности на сжатие.

- Песчаник, сформированный минеральными зернами, связанными между собой веществами природного происхождения. Прочность камня зависит от примесей и того, какое именно вещество стало связующим.

Органические горные породы

Из останков живых существ формируются органические горные породы, список которых по праву начинается с наиболее значимого вещества – мела. Эти породы принадлежат к уже рассмотренной выше группе осадочных, и важны не только с точки зрения применимости для решения разных задач человека, но и как богатый археологический материал.

Наиболее важный подвид этого типа горных пород – мел. Он широко известен и активно применяется в повседневности: именно им пишут на досках в школах.

Мел сформирован кальцитом, из которого ранее состояли панцири обитавших в древних морях водорослей кокколитофорид. Это были микроскопические организмы, в обилии населявшие нашу планету около ста миллионов лет тому назад. В тот период водоросли могли беспрепятственно плавать по огромным территориям теплого моря. Погибая, микроскопические организмы падали на дно, формируя плотный слой. Некоторые местности богаты залежами таких осадков, в толщину насчитывающими сотню метров и больше. Наиболее известны меловые холмы:

- поволжские;

- французские;

- английские.

Изучая меловые породы, ученые находят в них следы:

- морских ежей;

- моллюсков;

- губок.

Как правило, эти включения – это лишь несколько процентов от общего объема разведанного мела, поэтому такие компоненты не влияют на параметры породы. Изучив меловые отложения, геолог получает информацию о:

- возрасте породы;

- толще воды, что была тут прежде;

- особых условиях, которые ранее существовали в изучаемой местности.

Метаморфические породы – формы залегания

Выше описано, что метаморфические горные породы образуются в ходе изменения магматических и осадочных пород. Вследствие этого формы залегания образующихся пород обычно совпадают с формами залегания исходных пород.

Если порода образовывалась в результате метаморфизма осадочных пород, то для них характерна пластовая форма. Если метаморфизму подвергалась магматическая порода, характерно залегание в виде покровов или интрузий.

От того, какого типа порода подвергалась изменению, зависит их название. Так, если изменялась осадочная порода, она получает приставку пара-. Если же она образована из магматической породы – то получает приставку орто-. Примеры – ортогнейсы и парагнейсы.

Метаморфические породы и их текстуры

Существует семь разновидностей текстур:

- катакластическая;

- плойчатая;

- миндалекаменная;

- полосчатая;

- массивная;

- сланцевая;

- пятнистая.

Раздробление и деформация характерны для катакластической текстуры. Сланцевая текстура характеризуется большим распространением пластинчатых, чешуйчатых и листоватых минералов. Плойчатая текстура характеризуется наличием мелких складок, появляющихся под воздействием давления.

Если породы чередуются по минеральному составу, то такая текстура называется полосчатой. Массивная текстура характеризуется отсутствием ориентировки минералов, из которых образована порода. Для миндалекаменной текстуры характерны агрегаты овальной и округлой форм.

Понятие метаморфизма

Метаморфизм – это процесс, связанный с превращением (изменением) горных пород, вследствие чего происходит их перекристаллизация с сохранением твердого состояния. В результате такого преобразования у исходного минерала существенно меняются и появляются новые качественные характеристики.

Метаморфизм происходит под воздействием нескольких факторов:

- температура является катализатором минералообразования и увеличивает скорость реакций, в ходе которых формируются минералы без включений воды;

- давление вышележащих и нижележащих толщ, нагрузка соседних слоев по бокам приводят к образованию кристаллов с однородной структурой;

- углекислый газ, вода, азот и другие вещества оказывают влияние на состав горных пород, двигаясь из области высокого давления и температуры в участки с низкими показателями.

Виды метаморфизма горных пород

Метаморфические минералы образуются под влиянием разных факторов среды.

Классификация видов метаморфизма представлена в таблице:

| Тип метаморфизма | Воздействующий фактор |

| Погружения | Увеличивается давление, в толще горной породы происходит циркуляция жидкости |

| Гидратации | Минерал взаимодействует с водой и растворенными в ней химическими элементами |

| Нагревания | Увеличение температуры |

| Дислокационный | Происходит тектоническая деформация (изменения в текстуре, условиях залегания) вследствие механических воздействий из-за напряжения в литосфере |

| Ударный | Эндогенные взрывы или падение метеоритов |

Состав метаморфических минералов зависит от исходных данных. Однако часто в их химических свойствах происходят сильные изменения под воздействием веществ, переносимых водой, и метасоматических процессов.

Текстуры и структура метаморфических минералов

Понятие структуры метаморфической породы включает параметры зерен, которые ее образуют. Создавая классификацию, геологи учли форму зерен и выделили следующие структуры:

- нематобластовая с кристаллами в виде иголок и длинных призм;

- фибробластовая с агрегатами волокнистых кристаллов;

- лепидобластовая с кристаллами в виде листов и чешуек;

- гранобластовая с изометрическими зернами.

Классификация пород по размерам:

- гетеробластовая с зернами различного размера;

- гомеобластовая с частичками идентичного размера;

- порфиробластовая, т.е. неравномерно-зернистая;

- пойкилобластовая с наличием в камне незначительных частичек другого минерала;

- ситовидная – в больших кристаллах видны многочисленные вкрапления другого камня.

Характеристика минералов, создаваемых природой из метаморфических пород, включает классификацию по способу заполнения пространства, т.е. текстуре:

- сланцевая – встречается чаще всего, в ней горная порода расслаивается на тончайшие пластины;

- полосчатая – для нее характерно чередование слоев, которые состоят из разных веществ;

- пятнистая – камни содержат пятнышки, отличающиеся по составу, оттенку и твердости;

- плойчатая – к категории относятся породы, собирающиеся под действием давления в складки;

- массивная – ориентировка минералов, образующих породу, отсутствует;

- катакластическая – минералы раздроблены;

- миндалекаменная – агрегаты среди сланцев имеют овальную форму.

Названия наиболее известных метаморфических пород и их особенности

Примером метаморфических пород служат гнейсы, мрамор, слюда и другие материалы, которые наиболее востребованы и используются в строительстве и промышленности (см. фото).

Список распространенных камней:

- Гнейсы – сходны с гранитом, отличаются прочностью. Применяются при изготовлении плит, брусчатки и т.д.

- Сланцы – состоят из графита, кварца и слюды, глинистых материалов. Сланцы обладают твердостью в перпендикулярном направлении к слоям и не размокают во влажной среде.

- Кварциты – отличаются твердостью, но хрупкие. Могут быть разного цвета – от белесого до вишневого.

- Известняк – прочная на сжатие метаморфическая порода, состоящая из углекислого калия и магния.

- Мрамор – формируется из известняка с добавлением кальцита, магнезита и других кристаллов. Прочный, легко полируется.

Метаморфные породы и автометаморфизм

К метаморфическим относятся породы, образованные в слоях земной коры в процессе метаморфизма (название означает «превращение», это видоизменение магматических и осадочных пород под действием физико-химических явлений). Исходное состояние образует соответствующую форму залегания (магматические породы образуют интрузии, или ортогнейсы; осадочные — пластовые формы, или парагнейсы).

Автометаморфизм — это процесс перевоплощения благородных пород. Совершается под влиянием магматогенных условий. Основные воздействия: давление, температура, химические элементы. Образование минералов начинается при высокой температуре, в то же время ускоряются химические действия дегидратации и декарбонизации. В результате возникают пирогенные метаморфные благородные породы — минералы, лишенные жидкости.

Влияние магматогенных обстоятельств имеет многосторонний и ориентированный характер. Многосторонность возникает вследствие нагрузки более высоких толщ, побочное влияние оказывают расположенные рядом блоки и пласты Земли, залегающие ниже. Увеличение давления ведет к формированию благородных ископаемых метаморфного происхождения — минералы с концентрированной одинаковой текстурой и немаленькой температурой плавления.

В процессе метаморфизма, кроме того, принимают участие жидкость и углекислый газ — действующие элементы. Они присутствуют в порах почти всех минералов. Там же содержатся соляная и фторводородная кислота, топливо, азот.

Электрохимические действующие вещества, пребывая в водянистом или газовом виде, передвигаются из мест с повышенным давлением в места пониженного давления.

Основные типы и условия влияния

Для того чтобы разобраться, как возникают породы, необходимо провести анализ главных типов этого воздействия. Существует несколько типов метаморфических полезных ископаемых. Список разновидностей в зависимости от способа образования:

- Динамометаморфический (дислокационный, катакластический) — возникает в результате стресса (целенаправленного давления).

- Изохимический — при нем ископаемые никак не меняют свои признаки.

- Метасоматический (аллохимический) — меняется бутовый состав (некоторые элементы убираются, а некоторые прибавляются).

- Термальный (контактово-термальный) — возникает под воздействием жара магмы. В середине земной коры возникают минералы с повышенной температурой, а с отдалением от покрова — с пониженной.

- Областной — проходит в больших блоках земной коры под влиянием всех ключевых условий (функционирующих элементов, давления и температуры).

Спецификация метаморфизма может быть разделена по условиям влияния. Наиболее современным является разделение на: - Автометаморфизм погружения — появляется в результате увеличения циркулирования водных элементов при воздействии давления.

- Гидратационный метаморфизм — связь жидкости с минералом.

- Результативный (импактный) автометаморфизм — сильные магматогенные взрывы либо снижение больших метеоритов.

- Дислокационный — различные деформации.

- Термальный — с изменением температуры.

Химическая структура этих пород достаточно многообразна и первоначально зависит от структуры начальных элементов. Безусловно, химический состав различается от начального, так как элементы подвергаются влиянию метасоматических действий. Метаморфическим породам присуща разнообразная минеральная структура. Минералы, образующие породы: кремний, сельные шпаты, амфиболы, слюды, пироксены.

Кроме того, могут содержаться характерные метаморфные минералы, в том числе дистен, силлиманит, андалузит, гранат, скаполит, дихроит. Элемент, из которого полностью состоят метаморфные ископаемые, — гранит (исландский шпат).

Для слабометаморфизованных свойственно присутствие хлоритов, моток, цоизита, эпидота, актинолита, карбонатов.

Структура и основной состав

Метаморфные ископаемые можно распределить в зависимости от вариантов структуры. Вот несколько способов наполнения текстурного места:

- Сланцевая — особенно часто встречается в метаморфных породах. Адаптируется к кристаллизации при повышенном давлении — расщепляется на маленькие пластиночки или плиточки.

- Пятнистая — минерал обладает пятнами, различающимися по составу, раскраске и стойкости к выветриванию.

- Полосчатая — чередование в минерале разнообразных полос, многообразных по составу, образующие текстуры. Такой структурой располагают породы магмовые, осадочные, метаморфные.

- Плойчатая — под воздействием высочайшего давления образуются небольшие складочки.

- Массивная — породообразующих минералов не имеется.

- Катакластическая — минералы распознаются по изменению и разделению, при этом завязываются зерна.

- Миндалекаменная, теннантит, — представлен сравнительно овальными или округленными аппаратами между сланцеватой массы породы.

Состав определяет размерные характеристики зерен, формирующих породу. Текстуры появляются при кристаллизации в жестком виде.

Собственной неповторимой структурой, какая несвойственна другим типам минералов, характеризуются абсолютно все метаморфические горные породы. Перечень классифицируется в зависимости от объема и формы зерен минералов.

Происхождение монолитов и катаклизитов

Динамометаморфизмы происходят вследствие воздействия тектонических ошибок в области разделения и изменения минералов. Существуют две его разновидности:

- Монолиты — перетертая порода с отчетливо проявленной сланцевой текстурой. Подобные минералы появляются в местах разделения. Единичные блоки горных пород передвигаются и ведут к разделению, перетиранию и синхронному сдавливанию, в итоге становится гомогенной и малогабаритной. Отличительная особенность монолитов — полосы, флюидальность и разделение.

- Катаклазиты появляются вследствие дислокационного метаморфизма, не сопровождаемого действиями минералообразования и перекристаллизации. Внутри можно обнаружить очень измененные, изогнутые и разделенные семена минералов.

Метаморфические ископаемые по всему миру используются благодаря своей декоративной, поделочной и строительной функции, применяются в качестве промышленного сырья. В природе чаще всего обнаруживаются возле месторождений поделочных и драгоценных камней.

Породы регионального метаморфизма

В результате регионального метаморфизма образовались следующие породы:

- Филлиты – темная плотная сланцеватая порода со своеобразным шелковистым блеском. Состоит из серицита и кварца, возможны примеси биотита, хлорита и альбита.

- Глинистые сланцы – породы, представляющие начальную стадию метаморфизма пород глинистых. Состоят из хлорита, гидрослюд, реже – каолинита, смешаннослойных минералов и монтмориллонита. Также в состав входит кварц, полевые шпаты и различные неглинистые минералы. Свое название эти породы получили благодаря своему сланцеватому строению. Их довольно легко расколоть на плитки. Цвет имеют бурый, серый, зеленый. Могут содержать углистое вещество, сульфиды железа и карбонатные новообразования.

- Сланцы тальковые – состоят из чешуек или листочков талька сланцевого строения. Минерал мягкий, имеет жирный блеск, цвет белый или зеленоватый. В составе в качестве примесей может присутствовать хромит, магнезит, апатит, актинолит, турмалин, глинкит. Довольно часто к тальку примешивается хлорит, что обуславливает переход в сланец тальково-хлористовый.

- Сланцы кристаллические – обширная группа метаморфических пород, которые отличаются высокой степенью метаморфизма. Состоят из кварца, полевых шпатов, темноцветных минералов, количественные взаимоотношения между которыми могут быть различны.

- Кварциты – породы, состоящие из зерен кварца. Образуются при метаморфизме порфитов и мелких песчаников. Являются своеобразным «поисковым маячком» для нахождения залежей медноколчеданных руд.

- Сланцы хлоритовые – чешуйчатые или сланцевые породы, которые состоят преимущественно из хлорита с примесью слюды, талька, актинолита, кварца, эпитода. На ощупь жирные, имеют небольшую твердость и зеленый окрас.

Это далеко не полная классификация метаморфических горных пород регионального метаморфизма. Выделяют также амфиболиты и гнейсы.

Породы, образовавшиеся при динамометаморфизме

Они возникли под действием тектонических нарушений в зоне раздробления и деформации, которым подвергается не только сама порода, но и минералы. Выделяют следующие виды:

- Монолиты – горная порода тонкоперетертая, с четко выраженной сланцевой структурой. Такие минералы образуются в зонах дробления, по плоскостям сбросов и надвигов. Отдельные блоки горных пород перемещаются, что приводит к дроблению, перетиранию и одновременному сдавливанию породы, благодаря чему она становится однородной и компактной. Характерной чертой монолитов является полосчатая структура, флюидальность и расслоение.

- Катаклазиты – образовываются в результате дислокационного метаморфизма, который не сопровождается явлениями минералообразования и перекристаллизации. Во внутреннем строении можно наблюдать сильно деформированные, изогнутые и раздробленные зерна минералов и связующий цемент.

Фации метаморфизма

При метаморфических преобразованиях происходят разнообразные химические реакции. Считается, что они осуществляются в твёрдом состоянии. В процессе этих реакций происходит образование новых или перекристаллизация старых минералов так, что для конкретного интервала температур и давлений этот набор минералов остаётся относительно постоянным. Определяющий набор минералов получил название «фация метаморфизма». Разделение метаморфических пород на фации началось ещё в XIX веке и связано с работами Г. Барроу (1893), А. А. Иностранцева (1877), Г. Ф. Бекера (1893) и других исследователей, и широко применялоссь в начале XX века (Ван-Хайз, 1904; В. М. Гольдшмидт, 1911; П. Эскола, 1920; Ц. Е. Тилли, 1925; и др.). Существенную роль в разработке физико-химической природы минеральных фаций сыграл Д. С. Коржинский (1899—1985). [2]

Современные представления об основных минеральных фациях метаморфизма приведены в таблице. [1]

| Тип метаморфизма | Фации метаморфизма | Давление (МПа) | Температурный интервал (°C) | Примеры пород |

| Метаморфизм погружения | Цеолитовая | < (200—500) | < (200—300) | Метаграувакки, метавулканиты |

| Пренит-пумпелиитовая | 200—500 | 200—300 | ||

| Лавсонит-глауковановая (голубых сланцев) | 400—800 | 300—400 | Глаукофановые сланцы | |

| Эклогитовая | >800 | > (400—700) | Эклогиты | |

| Контактовый метаморфизм | Альбит-эпидотовых роговиков | — | 250—500 | Роговики контактовые, скарны |

| Амфиболовых роговиков | 450—670 | |||

| Пироксеновых роговиков | 630—800 | |||

| Санидиновая | > (720—800) | |||

| Региональный метаморфизм | Зелёных сланцев | 200—900 | 300—600 | Зелёные сланцы, хлорит-серицитовые сланцы |

| Эпидот-амфиболитовая | 500—650 | Амфиболиты, слюдяные сланцы | ||

| Амфиболитовая | 550—800 | Амфиболиты, биотитовые парагнейсы | ||

| Гранулитовая | > (700—800) | Гранулиты, гиперстеновые парагнейсы | ||

| Кианитовые сланцы | > 900 | 500—700 | Кианитовые сланцы | |

| Эклогитовая | Эклогиты |

Температуры образования метаморфических горных пород

Температуры образования метаморфических пород всегда интересовали исследователей, поскольку не позволяли понимать условия, а отсюда и историю механизма образования этих пород. Ранее до разработки основных методов определения температур образования метаморфических минералов главным методом решения задачи были экспериментальные исследования, основанные на анализе различных диаграмм плавкости. На этих диаграммах устанавливались основные интервалы температур и давлений, в пределах которых выявлялась устойчивость тех или иных минеральных ассоциаций. Далее результаты экспериментов практически механически переносились на природные объекты. Параметры образования конкретных минералов не изучались, что является существенным недостатком подобных исследований.

В последующие годы появились новые методы определения температур образования минералов, к которым относились анализ расплавных включений, изотопные и геохимические геотермометры (см. Геобаротермометрия); эти методы позволили уточнить границы существования тех или иных минеральных ассоциаций в природных условиях и перекинуть мостик между экспериментальными исследованиями и природными явлениями.

В настоящее время все температурные измерения, выполненные с помощью упомянутых выше геотермометров, вызывают сомнение в связи с тем, что в теоретических разработках и методах их использования выявлены существенные методические ошибки.

Дальнейшие исследования привели к созданию новых типов изотопных геотермометров, позволивших определять температуру образования конкретных минералов. Некоторые результаты этих исследований приведены в таблице.

| Породы | Регионы | Минералы | |||||||

| Qw | Bio | Il | Mt | Kf | Mus | Alb | Grn | ||

| Сланцы | Австрия | 700* | — | — | — | — | — | — | 330 |

| Сланцы | Гренландия | 700* | — | — | 610 | — | — | — | — |

| Сланцы | Гренландия | 700* | — | — | 594 | — | — | — | — |

| Метапелит | Альпы | 670 | — | 604 | — | — | — | — | — |

| Метапелит | Альпы | — | 740 | — | — | — | — | — | — |

| Ортогнейс | Альпы | 650 | — | 620 | — | 550 | — | — | — |

| Гнейс | Альпы | 700* | — | — | — | — | — | — | 320 |

| Минералы: Qw — кварц; Bio — биотит; Il — ильменит; Mt — магнетит; Kf — калиевый полевой шпат; Mus — мусковит; Alb — альбит; Grn — гранат. (*) — минерал взят в качестве эталона с указанной температурой. | |||||||||

Последовательность выделения минералов метаморфитов описывается рядом

(КВ, БИ) > (МТ, ИЛ) > ПЛ40 > МУ > ГР(?)

(ПЛ40 — плагиоклаз № 40).

Приведённый ряд обладает следующими особенностями:

- 1. различие Т кристаллизации метаморфических пород, говорящее о возможной их разновозрастности;

- 2. для силикатов установлен парагенезис с водой, согласуясь со схемой выделения их из растворов;

(≡Si-O-Si≡) + H2O → 2(≡Si-OH)

- 3. в образовании рудных минералов ни вода, ни СО2, ни СО участия не принимают. Эти минералы находятся в изотопном равновесии с рутилом в результате образования, например, по уравнению

6FeTiO3 + O2 → 2Fe3O4 + 6TiO2.

- 4. установлено влияние диффузии компоненты HDO в водосодержащих силикатах на формирование изотопного состава водорода.

Механизм образования минералов в метаморфических породах

Под механизмом выделения минерала понимается химическая реакция, ведущая к кристаллизации этого минерала. Эти задачи являются одними из основных задач петрологии. Примеры подобных реакций приведены в работе Н. А. Елисеева . Очень многие метаморфические минеральные ассоциации подтверждены в экспериментах. Однако в них поведение конкретного минерала не определено, а кроме того реальность этих уравнений в природных условиях не доказана. В обоих случаях наблюдается произвол в составлении уравнений образования минералов. Особенно же одиозны реакции с участием флюидных компонентов. Чаще всего все постулируемые уравнения являются «сочинением на вольную тему». Эти решения являются правдоподобными, но не доказанными. Это мифические решения. Примером не корректно написанной реакции является вывод В. И. Лучицкого [6] : описывая замещение роговой обманки (далее Amp), он приводит реакцию 5Amp + 7W → 2Ep + Chl + Act + Qw + … (Act — актинолит, W — вода) и пишет, что «Обыкновенно одновременно развивается эпидот Ep (более высокотемпературный) и хлорит Chl (более низкотемпературный)». Но если в окрестности одной точки минералы появляются при разных температурах, значит, они не одновременны. Следовательно, данная реакция должна быть разбита минимум на две реакции.

Примером другой подобной реакции является реакция (Федькин В. В., 1975)

8Stav + 12Qw = 4Grn + Chl + 30Kya.

В этой реакции Grn и Chl образуются при разных температурах. Эти результаты не учитывают новые данные по геохимии минералов, отражённые в таблице.

Гранаты

Изотопных данных — ограниченное количество.

Геохимические данные. Это наиболее богатый по количеству анализов минерал. У нас нет выборок, в которых гранат или другой минерал одновременно подвергался бы изотопному и силикатному анализам. Во всех случаях рассчитаны химические реакции обмена элементами Ca, Mg, Fe и Mn между соединениями Grn —Ċ. В качестве Ċ взяты: Ca, Mg, Fe, Ca+2, Mg+2, Fe+2, CaO, MgO, FeO, Fe2O3, Al2O3, пироксены простые (например, MgSiO3) и двойные (например, CaMgSi2O6), биотиты, оливины (простые и двойные), кордиериты, силлиманиты (для пары Fe+3-Al+3), шпинели (в том числе магнетиты), корунд, гематит.

Все изученные гранаты (Grn) находятся в ассоциации преимущественно с биотитом (Bio), кордиеритом (Cor) и плагиоклазом (Pl).

По изотопным данным Bio образованы при Т ≈ 700 °C, плагиоклазы ≈ 500 °C. Температура выделения граната не достаточно ясна. По изотопным данным он выделяется при 300—450 °C; результаты анализа ГЖВ дают те же пределы. По официальной точке зрения — ≈ 700 °C, но она опирается во многом на геохимические термометры, в использовании которых имеются существенные ошибки. Bio и Grn выделяются в равновесии с водой. О Cor информации нет. По экспериментам (Л. Л. Перчука и др., 1983) при Т = 550—1000 °C при совместной кристаллизации ионный обмен между Grn и Cor отсутствует.

Основной версией является равновесие Grn с Cor, часто присутствующим в гнейсах в ассоциации с Grn. Тогда вероятное уравнение образования гранатов имеет вид

… = {Cor + [Grn ]+ H2O}+ ….

Здесь скобки отражают: […] — изотопное; {…} — геохимическое равновесия.

Интересный материал по интерпретации полученных результатов приведен в работе Н. А. Елисеева [5] . Переход пород фации зеленых сланцев в породы фации эпидотовых амфиболитов осуществляется на основе реакции

Chl + Qw → Grn + H2O

(Chl — хлорит). Но, объясняя изотопное равновесие граната с водой, эта реакция не отражает геохимическое равновесие минерала с другими компонентами гнейсов. Описывая происхождение гранатов, Н. А. Елисеев пишет ещё об одной реакций

Chl + Qw → Cor + Ant + H2O

(Ant — антофиллит). Эти реакции протекают при разных Р-Т условиях. Но объединение их в средних областях Р-Т- условий приводит к искомой реакции образования минералов:

Chl + Qw → {Cor + [Grn] + H2O],

которая соответствует полученной выше схеме по изотопно-геохимическим данным.

Магнетиты

Изотопные данные. Изучен изотопный состав кислорода в акцессорных Mt и Il кислых метаморфитов (см. таблицу). Равновесие минералов с Н2О, СО2 и СО не подтверждается, зато выявлено равновесие с рутилом, соответствуя образованию системы Mt(Il)-Ru при разложении ферропсевдобрукита или ильменита (П. Я. Ярош, 1955; П. Р. Бусек, К. Келль,1966; и т. д.) по реакции

FeTiO5 → [Il + Ru]Однако, в магнетитовых месторождениях Кривого Рога (Украина) этот механизм не выявлен, возможно, из-за ошибок в определении изотопного состава кислорода минерала.

Возможно образование Mt за счёт разложения ильменита по реакции

3FeTiO3 + O−2 →[Fe3O4 + 3TiO2].

Тогда Mt находится в изотопном равновесии с рутилом (Ru). В этом случае Mt образуется при Тизот ≈ 450 °C. Такие Тизот(Mt) вполне возможны. Так на рудопроявлении р. Кюэричи жилообразные магнетит-гемоильменитовые руды образованы при Т = 430—570 °C (А. Н. Соляник и др., 1984). В метаморфических породах Il и Mt формируются в равновесии с Ru при Тизот = 400—500°С. Если же рассматривать Il как продукт разложения ульвошпинели, то в ассоциации с Mt их Тизот = 458 °C. Магнетит не может быть образован за счёт разложения Il, поскольку в противном случае температуры образования (Тизот = 1100 −2000 °C) геологически не реальны.

В месторождения железорудной формации Biwabik (Сев. Миннесота) скарнового типа: по Синякову В. И. (1978), Дымкину А. М. и др. (1975) по результатам декрепитации Тобр(Mt) в скарнах колеблется в пределах 420—530 °C. Изучена пара магнетит-кварц. Полученные данные дают температуру образования Mt в 500—550 °C при условии равновесия его с СО2. Наиболее вероятным механизмом его образования является распад сидерита по схеме (Perry E.C., Bonnichsen B, 1966)

3FeCO3 + 0,5O2 → Fe3O4 + 3CO2.

В. Н. Загнитко и др. (1989), И. П. Луговая (1973), ссылаясь на эксперименты, приводят реакции, соответствующие изотопным соотношениям:

3FeCO3 → [Fe3O4 + 2CO2] + CO (безводные среды с удалением газа);6FeCO3→ [2Fe3O4 + 5CO2] + C (медленное удаление газа, наименее вероятная реакция).

Изучены преимущественно магнетиты Украинского щита. При интерпретации учитывались термодинамические данные по пироксенам, оливинам, гранатам, карбонатам и другим соединениям, отмеченным при описании граната. Использованы определяющие отношения (Fe/Mg), (Fe/Mn), (Fe/Ca). Установлено, что исходное уравнение должно иметь вид

… = … + {Px + [Mt] + CO2] + ….

В литературе прямого упоминания о подобных реакциях нет. В работе Н. А. Елисеева (стр. 64) [5] при описании контактовых роговиков упоминается реакция

CaMg(CO3)2 + 2SiO2 = CaMg(SiO3)2 + 2CO2.

Если вместо доломита взять анкерит Ca2Mg,Fe(CO3)4, брейнерит (Mg,Fe)CO3 или сидероплезит (Fe,Mg)CO3, то при метаморфизме карбонатов можем получить реакцию, например,

3Ca2MgFe(CO3)4+ 6SiO2 = 3CaCO3(?) +{3CaMg(SiO3)2(?) + [Fe3O4} + 8CO2] + CO.

О возможности протекания подобных реакций свидетельствует и состав природных карбонатов (И. П. Луговая, 1973): сидерит — FeCO3- 98,4 %; MnCO3−3,4 %; MgCO3- 0,7 %; пистолизит- FeCO3 — 69,6 %; MgCO3 — 27,3 %; MnCO3 — 2,8 %; сидероплезит — FeCO3- 83,%; MgCO3 — 11,5 %; MnCO3- 4,4 %. Недостатком реакции является неясность изотопной природы кальцита и пироксена.

Изучение Mt (из Н. М. Бондаревой, 1977, 1978) Одесско-Белоцерковской зоны показало, что для эталонной Т = 500 °C (магнитные свойства [Е. Б. Глевасский и др., 1970], декрепитация) рудный Mt термодинамически геохимически равновесен оливину (Ol) (по соотношению Fe+2, Ca, Mg, Mn) и корунду (Cor) (Fe+3-Al), образуя ассоциацию [Mt-Ol-Cor]. При этом давление оценивается в 1 кбар. По В. И. Михееву (1955) при Т = 1200 °C и Р = 1 атм Mg- хлорит разлагается на шпинель и Ol. Так как Mt — это шпинель, то выявленную ассоциацию Mt- Ol- Cor можно связать с разложением сильно железистого хлорита (лепто-, септохлорит) типа кроншдтетита, содержащего Fe+2 и Fe+3.

Где используются

Породы метаморфического происхождения используют преимущественно в строительстве:

- Из кварцитов делают дорожную брусчатку, щебень.

- Исходник кровельных материалов – глинистые сланцы и филлиты.

- Натуральные огнеупоры – кварциты и змеевик.

- Гнейсом мостят улицы, облицовывают бассейны, набережные. Это материал для фундаментов сооружений.

- Скарн – востребованный облицовочный материал.

На особом счету мрамор. Это декоративное сырье. Из него делают ступени, столешницы, каминные полки, подоконники. Облицовывают стены. Используется даже мраморная крошка.

Лучшие сорта идут на изготовление скульптур, других изделий премиум-сегмента.

Цена большинства видов сырья демократична. Исключение – каррарский мрамор.

- https://vseprokamni.ru/interesno/metamorficheskie-porody.html

- https://FB.ru/article/308657/spisok-gornyih-porod-po-alfavitu

- https://MoyKamen.com/galereya/vidy-metamorfizma-mineralov.html

- https://nauka.club/geografiya/metamorficheskie-poleznye-iskopaemye.html

- https://www.syl.ru/article/174062/new_metamorficheskie-gornyie-porodyi-kak-obrazuyutsya-metamorficheskie-gornyie-porodyi

- https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B

- https://donpodarki.ru/poleznye-iskopaemye-svjazannye-s-metamorficheskimi-porodami/