Содержание

- 1 Сергей Юльевич Витте

- 2 Предпосылки денежной реформы

- 3 Подготовка реформы

- 4 Начало денежной реформы

- 5 Золотые русы (1895 г.) и пробные монеты (1896 г.)

- 6 Ключевые события реформы

- 7 Внедрение золотого стандарта

- 8 Золотые монеты Николая II 1897-1898 гг.

- 9 Завершение реформы

- 10 Результаты реформы Витте

- 11 Причины отмены червонцев

- 12 Плюсы и минусы золотого стандарта

- 13 Что разрушило золотой стандарт рубля

- 14 Возможно ли возвращение к системе золотого стандарта

- 15 Каким бывает золотой стандарт

- 16 Чем обеспечен российский рубль сегодня

- 17 Плюсы и минусы золотого стандарта

Сергей Юльевич Витте

Необычной фамилии Витте (Witte) Сергей Юльевич обязан отцовской родовой линии, происходившей от немцев, живущих в Прибалтике. А вот по материнской линии он — русский. В роду его матери (дочери саратовского губернатора) столь известные личности как генерал-майор князь П.В. Долгоруков и мемуаристка Е.А. Сушкова. При заключении брака Юлиус-Кристоф-Хайнрих-Георг Витте принял православие и сменил имя на Юлий Фёдорович.

Детские и отроческие годы Сергей провёл на окраинах империи — сначала в Тифлисе, затем в Кишинёве. По окончании учёбы в Одессе, куда семья перебралась после смерти отца, Витте предложили профессорскую должность. Однако родственники воспротивились этому, и Сергей Юльевич начинает восхождение по карьерной лестнице с должности специалиста по эксплуатации железных дорог в той же Одессе. Со временем он возглавил службу эксплуатации Одесской железной дороги, а после переезда в Петербург стал начальником эксплуатационного отдела Юго-Западных железных дорог. При переводе в Киев Витте знакомится с варшавским банкиром Блиохом и профессором Вышеградским. Оба они оказали сильное влияние на дальнейшую судьбу Сергея Юльевича. Издание книги «Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов» раскрывает талант Витте не только как прогрессивного железнодорожника, но и как опытного экономиста.

В середине 80-х годов XIX века Сергей Юльевич становится управляющим Юго-Западными железными дорогами и знакомится с императором Александром III. С февраля по август 1892 года Витте занимает должность министра путей сообщения. Казалось, что можно успеть за полгода? Но Витте, во-первых, проводит реформу железнодорожных тарифов, а, во-вторых, решает проблему скапливания большого количества неперевезённых грузов, с которой до него справиться не могли. Столь успешная деятельность не остаётся незамеченной, и Витте получает пост министра финансов, на котором проработает 11 лет. Кроме денежной реформы основными вехами на этой должности для Витте стали строительство Транссибирской магистрали, выгодный торговый договор с Германией, введение винной монополии и переговоры с Китаем, вылившиеся в постройку Китайско-Восточной железной дороги.

Предпосылки денежной реформы

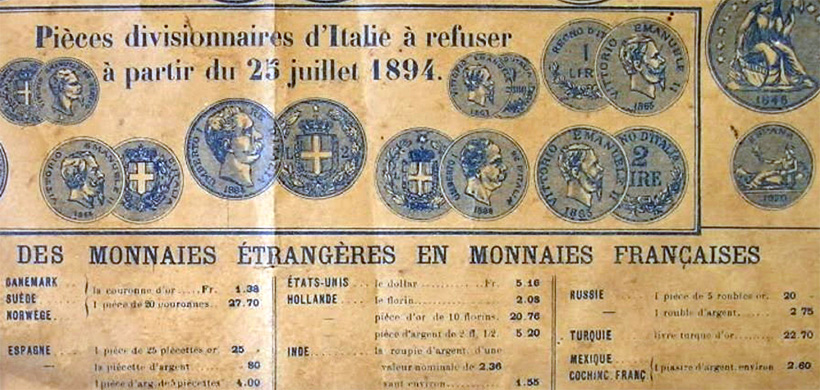

Не все в Российской империи благодушно восприняли введение золотого стандарта рубля. Некоторые скептики уверяли, что драгметалл в виде монет будет утекать за пределы государства, и в конечном итоге империя растеряет свой золотой запас. Другие были поклонниками биметаллизма и считали, что при проведении реформы необходимо идти по пути Франции, где одновременно ходили золотые и серебряные деньги. Но у выбора золота в качестве основы для российской валюты были серьезные основания.

С начала XIX века правительству империи худо-бедно удавалось удерживать стабильный курс бумажных купюр к серебряному рублю. Но после Крымской войны 1853-1856 годов ситуация резко ухудшилась. Военные действия требовали больших средств, из-за чего правительство попросту включило печатный станок. Банкнот выпустили гораздо больше, чем мог обеспечить реальный фонд драгоценных металлов. В стране начался неконтролируемый рост инфляции, бумажные кредитные билеты обесценивались, и для приобретения товаров их нужно было все больше. Для стабилизации кризиса правительство решило изъять из денежного обращения бумажных банкнот на 60 миллионов рублей. Но вскоре выпустило банкнот на 88,5 миллионов, чтобы удовлетворить требования вкладчиков финансовых учреждений.

Еще хуже ситуация стала после Русско-Турецкой войны, длившейся с 1877 по 1878 годы. В это время за один рубль банкнотой можно было получить всего 80 копеек чистым серебром. Назрела острая необходимость проведения денежной реформы, которая помогла бы укрепить курс национальной валюты.

Начался процесс реформирования с того, что финансисты смогли стабилизировать бюджет империи, который ранее хронически страдал от дефицитов. Также повысился доход в казну и вырос золотой запас страны, что позволило эффективно внедрить изменения денежной системы.

Существовали объективные причины, способствовавшие выбору золотого стандарта и укреплению российского рубля на мировом рынке. В последнее десятилетие XIX века Российская империя являлась одним из мировых лидеров по золотодобыче, уступая пальму первенства лишь США и Австралии. Например, в 1895 году в России было добыто 41,2 тонн драгметалла. А золотой запас империи за десятилетие с 1887 по 1897 годы увеличился в два с половиной раза, превысив сумму в 1 млрд рублей. В стране активно развивалась промышленность, чей прирост ежегодно составлял 10-12 %. Все шло к тому, что крепнущей экономике нужна была твердая и, главное, конвертируемая валюта, которую охотно принимали бы за рубежом. В Европе и за океаном в это время валюта подкреплялась реальным золотом. Страны не боялись торговать друг с другом, веря в стабильность таких денег. Потому в 1895 году министр финансов обратился к Николаю II с докладом, в котором объяснялась необходимость введения золотого стандарта.

Подготовка реформы

С.Ю. Витте на картине И. РепинаГотовить реформу начал министр финансов М.Ю. Рейтерн ещё в конце 1870-х годов, затем его дело продолжали министры Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградский, а с 1892 года С.Ю. Витте, которому удалось воплотить все идеи к 1898 году. В дополнение к таланту Витте, благоприятными факторами оказались рост промышленности и сельского хозяйства, строительство железных дорог (в том числе Транссибирской магистрали).

Существовавшая с 1840-х годов система серебряного стандарта подразумевала то, что все расчёты должны были проводиться в серебряных рублях, или других серебряных монетах, имевших ту же пробу. Медные монеты хоть и имели твёрдую привязку к серебряным, считались разменными. Их могли не принимать в крупные платежи, в качестве налогов и т.д. Тоже самое касалось золотых монет, несмотря на их высокую покупательную способность. Бумажные кредитные билеты были альтернативной формой денег, имевших плавающий курс, регулярно устанавливаемый правительством.Любые потребности правительства в деньгах приводили к печатанию новых кредитных билетов, которые обеспечивать серебром полностью не представлялось возможным. В кассах возникали очереди, вводились ограничения на размен, всё это не могло не снижать доверие к бумажным деньгам, а значит приводило к падению ценности. То есть кредитные билеты, несмотря на все действия Е.Ф. Канкрина в 1830-1840-х годах оказались в том же положении, что и более ранние ассигнации.

Первое, что необходимо было сделать для внедрения золотомонетной системы — создать большой устойчивый золотой запас. Наибольших успехов в этом удалось достичь при министре финансов И.А. Вышнеградском, когда золотой запас почти удвоился, достигнув 645 миллионов рублей золотом. В 1893-1894 годах вводятся дополнительные пошлины на ввоз и вывоз кредитных билетов, заключается таможенный договор с Германией. К 1897 году золотой запас страны достигает 1,095 миллиардов рублей.

Начало денежной реформы

Стартовой точкой можно считать доклад о необходимости введения золотого обращения, поданный Николаю II в феврале 1895 года. В нём Витте обосновывает необходимость отказа от золото-серебряного стандарта в пользу золотого, уже действовавшего на тот момент в Великобритании. Именно этот ход, по мнению Витте, должен ликвидировать неустойчивость денежной системы Российской империи. 8 мая выходит закон, разрешающий оплату золотом торговых сделок и покупку этого металла отделениям Государственного банка, а в июне Госбанк начинает приём золотой монеты на текущий счёт. В ноябре золотую монету уже принимают кассы правительственных учреждений. В декабре курс золота относительно бумажных денег фиксируется на значении 7 рублей 40 копеек за полуимпериал (золотая монета достоинством 5 рублей), а с января следующего года за золотую пятирублёвку дают 7 рублей 50 копеек. Данный курс станет основой будущей реформы. Целями реформы провозглашалось:

- Ввод золотого стандарта по европейскому образцу.

- Равенство курса бумажного и золотого рубля и неограниченный обмен бумажных денег на золотые монеты.

- Девальвация золотого содержания рубля и выпуск монет нового типа.

Эти меры должны были значительно укрепить рубль и ввести его в группу наиболее уважаемых мировых валют. Тем более, что на части территории Российской империи уже действовал золотой стандарт: Великое княжество Финляндское, обладая правом чеканки своей монеты, перешло на него в 1877 году. С 1878 года Монетный двор Гельсингфорса чеканит 10 и 20 марок в соответствии со стандартами стран Латинского союза.

Золотые русы (1895 г.) и пробные монеты (1896 г.)

Попутно с разработкой новых денег планировали заменить и название денежной единицы. Варианты были разнообразные. По аналогии с болгарскими левами рубль могла сменить денежная единица «орёл». В качестве наименования мог остаться привычный империал, но уже без перевода на рублёвый аналог. Восхитившись тем, что Франция имеет в качестве национальной валюты франк, Витте предложил отказаться от рубля в пользу денежной единицы «рус». Замена рублей на русы подретушировала бы предстоящее «похудение» рубля на треть. Новые номиналы вкупе с новой денежной единицей выглядели бы не столь удивительно, как тот факт, что золотые империалы, сохранив прежний вес, становились 15-рублёвками.

В 1895 году Монетному двору Санкт-Петербурга поступил заказ на изготовление пяти комплектов русов достоинством в империал (15 русов), 2/3 империала (10 русов) и 1/3 империала (5 русов). На изготовление руссов шло стандартное золото 900-й пробы. 15 русов весили 12,9 грамма (11,61 грамма чистого металла) при диаметре 24,5 мм. 10 русов были на треть легче – 8,6 грамма (7,74 грамма чистого металла) при диаметре 21,4 мм. 5 русов имели массу 4,3 грамма (3,87 грамма чистого металла) при диаметре 19,6 мм. Гурт пока решили оставить гладким. Пробные монеты представили императору, но высочайшего одобрения они не снискали. Тем и завершились эксперименты по замене рубля более «патриотичной» денежной единицей.

Комплекты теперь стали памятником истории и нумизматики. Два из них остались на территории России, находясь в экспозициях Государственного Исторического музея и Эрмитажа. Огромное нумизматическое собрание Смитсоновского института-музея (США) может похвастать третьим комплектом. Ещё один комплект находится в частной коллекции. Монеты пятого комплекта выставлялись на торгах поодиночке и были приобретены тремя частными коллекционерами.

Куда таинственнее выглядит история с пробниками, датированными 1896 годом. Как и прежде, их основным металлом оставалось золото (90%), а лигатурой служила медь (10%). Однако вес соотносился с номиналом не по новым стандартам, а по «Правилам о монетной системе» 1885 года. То есть золотая пятирублёвка имела общий вес в 1 золотник 49,2 доли (6,45 грамма), а чистого металла в ней был 1 золотник 34,68 доли (5,81 грамма) при диаметре монеты 21,3 мм. Десятирублёвка представляла собой стандартный империал прежних лет весом в 12,9 грамма (чистого золота — 11,61 грамма) при диаметре 24,6 мм.

Ключевые события реформы

Главным действием Государственного банка стало насыщение оборота золотыми монетами достоинством 5 и 10 рублей (полуимпериал и империал), пока выпускавшимися по старым стандартам. Попутно из обращения массово выводились кредитные билеты, особенно мелкие номиналы — 1, 3 и 5 рублей. Поступающую взамен монету население воспринимало неоднозначно: расчёты ей были затруднены постоянными пересчётами в полтора раза. Ведь, невзирая на номинал, пятирублёвку теперь принимали за 7 рублей 50 копеек, а золотую десятирублёвку – за 15 рублей в кредитных билетах. Со стороны правительства при плавном вводе золотого стандарта соблюдались два важных правила. Во-первых, более не возобновлялась свободная чеканка серебряной монеты из металла, принесённого частными лицами, которую отменили в 1893 году. Это переводило серебро (и, в том числе, серебряный рубль) на вспомогательную роль относительно золотых монет. Во-вторых, жёстко зафиксированный курс золота не гарантировалось удерживать в будущем, однако сейчас все биржевые спекуляции этим металлом пресекались. Это подчёркивало главенство золота и его стабильность. Поэтому можно сказать, что пробную обкатку золотой стандарт прошёл в России ещё до своего введения.

К началу 1897 года золотая наличность в стране возросла с 300 миллионов до 1095 миллионов. На тот момент объём кредитных билетов, находившихся в обращении, лишь немного превышал эту сумму (1121 млн рублей). 3 января 1897 года Российская империя перешла на полноценное золотое денежное обращение. При этом девальвация на треть (приравнивание империала к 15 рублям) прошла практически незаметно для населения, за год уже начавшего привыкать к такому курсу. Можно сказать, что просто поменяли таблички на золотых монетах, чтобы прекратить бесконечные пересчёты. При беспрепятственном обмене кредитных билетов на золото правительство отозвало обязательство менять бумажные деньги на серебро. Таким образом даже монеты из серебра крупной пробы (1, рубль, 25 и 50 копеек) становились разменными, что принижало их роль в сравнении с золотом. Так основой денежной системы Российской империи стал золотой рубль.

Внедрение золотого стандарта

Пробный империал 1895 года (экспозиция музея Гознака)В феврале 1895 года проект реформы был одобрен Николаем II, после чего последовал ряд решительных мер. С 8 мая частично разрешается проводить расчёты и заключать сделки в золотой монете (с ноября — полностью разрешено), начинается выдача банками золотых счетов. В июне Государственный банк и некоторые частные банки начинают принимать у населения золотые монеты в качестве вкладов. В декабре устанавливается курс кредитных билетов и золотой монеты: 7 рублей 40 копеек за 5 рублей золотом. Позже он был снижен до 7 рублей 50 копеек, то есть 1:1,5.

В ходе приготовления к финансовым изменениям, разрабатывались новые монеты. Необходимо было наиболее мягко, без народных волнений, заменить старые 5 и 10 золотых рублей новыми с понижением веса в полтора раза. В то время «империалом» называли монету номиналом 10 рублей, а 5 рублей — «полуимпериалом». Были изготовлены пробные монеты с номиналом в империалах, равные по размеру и весу старым золотым монетам, но с указанием количества новых рублей. Кроме этого, проводились и другие попытки, например новый подешевевший рубль хотели назвать «русом». Известны пробные монеты с номиналом в 15, 10 и 5 русов. Однако от всего этого отказались, и в 1897 году за подписью Николая II в обращение поступает крупный тираж 15-рублёвых монет, а также монеты номиналом 7 рублей 50 копеек имевшие содержание чистого золота как у старых 10 и 5 рублей соответственно. Они чеканились только один год, после чего стали производиться 5 и 10 рублей нового веса.

Пробная монета 15 русов (экспозиция Эрмитажа)Население в целом спокойно восприняло этот переход, поскольку изменения коснулись только золотой монеты, имевшейся на руках в небольшом количестве. Серебряные и золотые монеты остались прежними, а старые кредитные билеты заменил новый бумажный рубль с чётким указанием золотого содержания. Старые кредитные билеты признавались недействительными и свободно обменивались на новые в соотношении 1,5:1. Золотые 10 рублей старого типа обменивались на 15 новых, имевших тот же вес. Таким образом, государству удалось полностью устранить внутренний долг перед населением и гарантировать стабильность рубля в последующие годы.

В 1898 году в обращение выпускаются новые кредитные билеты номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 100 и 500 рублей. Через год вышла купюра номиналом 50 рублей. На всех бумажных деньгах нового типа имелось указание о содержании чистого золота и обязательном обмене без ограничения суммы.

7 рублей 50 копеек (экспозиция музея Гознака)Основные положения новой денежной системы:

- все расчёты должны были проводиться в золотых рублях, все вклады также принимались только в золоте;

- бумажный рубль имел золотое обеспечение, равное 17,424 долей (приблизительно 0,76 г) чистого золота;

- обмен кредитных билетов на золотую монету осуществлялся свободно в любом отделении Государственного банка;

- серебряная и медная монета становились дополнительными средствами платежа, могли иметь некоторые ограничения;

- серебряной монетой можно было оплатить не более 50 рублей от общей суммы;

- вся масса кредитных билетов должна была на 50% обеспечиваться золотом, а в случае роста свыше 1 миллиарда рублей полностью;

- все дореформенные займы оставались прежними и погашались новыми рублями.

Плюсы:

- Курс валюты фиксированный. Отсутствует инфляция. Деньги имеют постоянную стоимость.

- Золотой стандарт в некоторой степени гарантирует, что накопленные человеком деньги не обесценятся в случае краха государства. Когда в ходу были монеты из драгоценного металла (древнее время) – эти гарантии были выше. Сама монета имела ценность. Потом металлические монеты заменили бумажными обязательствами. Если человек предчувствовал какие-то проблемы в государстве – он мог пойти и обменять свои деньги на физический слиток. Ну а если не предвидел надвигающейся катастрофы – то тогда мог потерять все (если государственная власть рушилась). Но, так или иначе, гарантии были выше, чем сейчас, когда деньги вообще ничем не обеспечены.

- Финансовая система устойчивее. Прогноз ее развития можно строить с более высокой точностью. Нет таких возможностей для надувания пузырей и спекуляций. Если золотой запас не изменяется, то всегда можно просчитать нижнюю границу падения экономики в случае банкротства.

Минусы:

- Экономический рост медленный. Нет возможности расширять денежную массу без увеличения запасов золота. А если производство товаров обгоняет рост денежной массы – наступает дефляция, приводящая к экономическому кризису, к падению производства, к увольнению работников на предприятиях и т. д. Это и произошло в США перед Великой депрессией. Тогда же было принято решение о корректировке золотого стандарта.

- Нет возможности проводить гибкую финансовую политику. Тяжело девальвировать валюту в целях повышения конкурентоспособности отечественных товаров или снижения рисков дефолта (обесценивания долга). Процесс изменения стоимости денег занимает много времени.

Как видно, у золотого стандарта есть свои преимущества и недостатки. Он в некоторой степени выгоден обычным людям. Но зато ограничивает доходы банков и компаний, не позволяя чрезмерно разрастаться кредитной системе и получать сверхприбыль от потребительского бума.

Стоит заметить, что государства начали отказываться от золотого стандарта именно в те периоды, когда испытывали серьезные трудности. И корень зла был не в самой модели, а в тех проблемах, которые образовались в экономической системе.

Великая депрессия началась из-за кризиса перепроизводства. Выпущенных товаров стало больше по сравнению с денежной массой. В итоге началась дефляция и последующее за этим снижение производства. Затем произошла паника на финансовых рынках, которая серьезно усугубила ситуацию. А далее – запустился процесс делевериджа (сокращение количества кредитов). Дело в том, что денежная масса формируется за счет системы кредитования. По своей сути она представляет наличные деньги (денежная база) плюс займы в банках. Когда начинается череда банкротств – объем займов падает, и денежная масса сжимается.

Стоит заметить, что накануне Великой депрессии на бирже еще была широко распространена маржинальная торговля – игроки вели спекуляции не на собственные деньги, а на заемные. Поэтому рынки росли в определенной степени за счет несуществующих денег. Когда произошел обвал – игроки, естественно, оказались не способными вернуть эти заемные средства. В результате началась паника. Люди стали терять деньги. Брокеры стали терять деньги. И далее последовала череда банкротств как физических, так и юридических лиц. Запустился тот самый делеверидж. Причем – как в реальной экономике (из-за сокращения производства), так и в финансовом секторе (из-за падения рынков). Кульминацией стало массовое изъятие вкладов из банков, что значительно этот делеверидж усилило.

Для выхода из кризиса и решили частично отменить золотой стандарт – чтобы можно было увеличивать денежную массу, не оглядываясь на запасы драгоценного металла.

Однако если проанализировать ситуацию, то возникает вопрос – а, может, причиной всего стало просто чрезмерное раздутие кредитной системы и неконтролируемый рост производства товаров? Что, если не раздувать денежную массу до таких высоких значений по отношению к денежной базе? Что, если ограничивать количество выдаваемых займов? Тогда и сжатие денежной массы в случае кризиса не будет ощущаться так сильно. А что, если более тщательно рассчитывать производство продукции, соотнося ее объем с реальным потреблением? Тогда и в случае кризиса не придется закрывать столько заводов.

А что, если ограничить маржинальную торговлю на бирже и разрешить торговать только на собственные средства? Тогда рост индексов будет больше соответствовать реальному положению компаний, не будут надуваться таких размеров пузыри, и падение котировок в случае кризиса будет не столь значительным. Таким образом, причиной Великой депрессии стал отнюдь не золотой стандарт, а изначальная порочность финансовой системы. Золотой стандарт отменили лишь для того, чтобы можно было решить образовавшиеся проблемы. Но можно было и не допускать этих проблем.

После Великой депрессии Америка – чтобы взять под контроль мировую финансовую систему – сначала ввела золотодолларовый стандарт. А потом отменила его, когда поддерживать систему стало невозможно, и перешла на инфляционную модель. Все остальные государства последовали примеру Америки, не имея возможности с ней конкурировать. А с падением СССР мир и вовсе стал однополярным. Сейчас американские власти занимаются активной пропагандой инфляционной модели развития и дискредитацией золотого стандарта, умалчивая о том, что свою собственную империю они построили именно на золотом стандарте.

Интересно и то, что в настоящий момент времени мир снова столкнулся с кризисом перепроизводства. Его очертания обозначились в 2008 году. Сейчас за счет инфляционной модели выход из кризиса проходит более мягко, чем во времена Великой депрессии. Но процесс еще не закончен. Говорить о завершении кризиса пока рано. Его кульминация просто откладывается во времени.

Развитые страны наращивают долги и вливают в финансовую систему огромные объемы денег, девальвируя свои валюты. Однако проблемы не решаются. Сейчас ФРС США приостановила вливание денег, и отошла назад, понаблюдать за результатом. Но эстафетную палочку приняла Европа. А Япония продолжает девальвацию еще более отчаянно.

Если в гонку обесценивания валют снова вступит ФРС (из-за падения экономики США) – спасение будет только в золоте. А если действия Центробанков выйдут из-под контроля и будет нарушен баланс – то и вовсе произойдет катастрофа. Возможно, тогда модель золотого стандарта снова станет актуальной. Хотя сейчас возврат к ней выглядит практически невозможным – по крайней мере, трудно осуществимым.

Автор статьи, эксперт по финансамДмитрий ТачковПривет, я автор этой статьи. Имею высшее образование. Специалист по финансам и банкам. Более 3-х лет работал в коммерческих банках РФ. Пишу про финансы более 5 лет. Всегда в теме по лучшим вкладам и картам. Делаю выгодные вклады и получаю высокий кешбек по картам. Поставьте пожалуйста оценку моей статье, это поможет улучшить ее. Об авторе Бесполезно0Занятно2Помогло3

Золотые монеты Николая II 1897-1898 гг.

Именной высочайший указ 13611 от 3 января 1897 года, данный министру финансов, предполагал чеканку золотой монеты по старым стандартам, но с указанием нового номинала. То есть этот документ регламентировал чеканку и запуск в обращение монет достоинством 7,5 и 15 рублей. Монетный двор Санкт-Петербурга во время проведения реформы был настолько загружен чеканкой золотых монет, что заказ на часть тиража денег из высокопробного серебра (1 рубль, 25 и 50 копеек) был передан в Брюссель и Париж. Медными деньгами в этот период монетный двор и вовсе не занимался. Их с обозначением «С.П.Б.» чеканили сначала в Бирмингеме, а затем на заводе Розенкранца. Оформление новых номиналов продолжало следовать стандартам, заложенным с начала правления Николая II. Его обращённый влево профиль занимает большую часть аверса, окружённый сокращённым титулом, разделённым надвое: «Б.М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ» — «И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.». На реверсе чеканили Государственный герб в виде двуглавого орла, увенчанного коронами, номинал и год выпуска. Вдоль канта с обеих сторон чеканилась последовательность округлых зубчиков. Над штемпелями лицевой стороны работал знаменитый медальер Антон Фёдорович Васютинский. Оборотные штемпели разработаны Авениром Гиршевичем Грилихесом (нумизматы высказывают сомнение только относительно пятирублёвки, где его знак не обнаружен).

- Номинал: 15 рублей;

- Материал: золото 900-й пробы;

- Вес: 12,90 грамма;

- Вес чистого металла: 11,61 грамма;

- Диаметр: 24,6 мм.

Новый империал сложно проходил стадии утверждения императорского портрета. Достаточно сказать, что известно два типа пробников, различаемых по размеру головы императора («малая» и «большая»). Общим для пробных империалов стал заход четырёх последних букв титула за обрез шеи («РОСС»). Эти портреты одобрения Николая II не удостоились. На массовой чеканке размер головы императора также различается, но коллекционеры разбивают монеты на два типа по числу букв титула, заходящих за обрез шеи («ОСС» и «СС»). За 1897 год монетный двор отчеканил 11 900 033 экземпляра обеих разновидностей империала. Далее чеканку продолжать не стали. Вес драгоценного металла зафиксирован на гурте в золотниковой системе мер («ЧИСТАГО ЗОЛОТА 2 ЗОЛОТНИКА 69,36 ДОЛЕИ»). Там же проставлен знак минцмейстера «(А•Г)» — инициалы Аполлона Грасгофа, заключённые в скобках и разделённые крупной точкой. Невзирая на достаточно большой тираж, империал имеет большую популярность в коллекционных кругах и продаётся куда выше стоимости находящегося в нём золота. Для приёма в учёт казённых платежей у монеты проверяли вес. Если он был ниже трёх золотников и одной доли (12,8417 грамма), экземпляр браковали.

- Номинал: 7 рублей 50 копеек;

- Материал: золото 900-й пробы;

- Вес: 6,45 грамма;

- Вес чистого металла: 5,8 грамма;

- Диаметр: 21,3 мм.

Соответствовавший золотой пятирублёвке времён Александра III непривычный номинал 7 рублей 50 копеек также чеканился в соответствии с Указом 13611. Золотое содержание также указано на гурте («ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 34,68 ДОЛЕИ») вместе со знаком минцмейстера «(А•Г)». Всего Монетным двором Санкт-Петербурга изготовлено 16 829 000 экземпляров полуимпериала. Разновидностей у монеты не выявлено, и в каталогах она проходит одной позицией. Хотя некоторые коллекционеры разделяют полуимпериалы по типу портрета Николая II на «плоский чекан» и «выпуклый чекан». Чекан тоже осуществлялся всего один год. С другими датами подобные монеты неизвестны. Для платежей принимали монеты с общим весом не ниже одного золотника и сорока восьми долей (6,3986 грамма). Все характеристики империала и полуимпериала, включая нижний допустимый предел по весу, в 1899 году занесли в Монетный Устав.

- Номинал: 5 рублей;

- Материал: золото 900-й пробы;

- Вес: 4,3 грамма;

- Вес чистого металла: 3,87 грамма;

- Диаметр: 18,5 мм.

Как было сказано в Указе 13611: «По своей важности и сложности, дело это ещё может потребовать продолжительного обсуждения.» — так и случилось. Неизвестно, чьё недовольство или неприятие вызвали новые номиналы, но в течение 1897 года высказывались предложения вернуться к монетам привычного достоинства, пусть и с меньшим содержанием золота. Результатом обсуждений стал Указ 14632 от 14 ноября, начинавшийся словами: «Для облегчения расчётов золотою монетою, признали Мы за благо утвердить представление ваше, в Особом Комитете рассмотренное, о чеканке и выпуске в обращение, сверх империальной и полуимпериальной монеты, пятирублёвой золотой монеты достоинством в одну третью часть империала». Санкт-Петербургский монетный двор немедленно начал чеканку нового номинала и успел произвести 5 372 000 пятирублёвых монет с датой «1897». Здесь решили отойти от прежних стандартов и не размещать на гурте золотое содержание монеты, ограничившись орнаментом из последовательности загнутых под прямым углом отрезков, среди которых поместили знак минцмейстера — «(А•Г)». Впрочем, малая часть тиража гуртового оформления не получила, и сейчас эти монеты считаются настоящими нумизматическими раритетами. Предельный вес, ниже которого монету для платежей использовать было нельзя, установили в один золотник (4,2658 грамма). Пик производства пятирублёвок пришёлся на три последующих года: 1898 – 52 378 008 штук, 1899 – 20 400 004 экземпляра и 1900 – 31 077 013 штук. В действительности же монет с этими датами отчеканили ещё больше, так как в середине 1920 годов советское правительство для международных расчётов выпустило дополнительный тираж старыми штемпелями. Самые редкие даты – это «1906» (10 штук) и «1907» (109 штук). Тираж 1909 года неизвестен, но он явно больше, чем у двух последующих лет.

- Номинал: 10 рублей;

- Материал: золото 900-й пробы;

- Вес: 8,6 грамма;

- Вес чистого металла: 7,74 грамма;

- Диаметр: 22,5 мм.

Дольше всего затянулся выход в свет десятирублёвой монеты. Её появление регламентировал Указ 16199 от 11 декабря 1898 года. Как и пятирублёвки, эта монета стала самой массовой из линейки, появившейся в ходе реформы Витте. Золотое содержание вместе со знаком минцмейстера указано на гурте («ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 78,24 ДОЛИ»). Нижний допустимый предел для десятирублёвки в качестве средства расчёта — два золотника и шесть десятых доли (8,5582 грамма). В первый год чеканки выпустили всего 200 000 десятирублёвок. Наибольший тираж (27 600 013 штук) пришёлся на 1899 год. Самые редкие золотые десятки – монеты 1906 года (всего 10 экземпляров). Нечастыми должны быть и десятки с датой «1911» (по документам их всего 50 011). Однако советский чекан царского золота значительно увеличил их количество. До революции золотые десятки червонцами никто не называл. Прозвище к ним пристало после чеканки советского червонца – золотой монеты РСФСР с аналогичными параметрами. В первые годы советской власти царскими десятирублёвками можно было расплатиться, как твёрдой валютой. Примерно ту же роль выполняют сейчас в период нестабильного рубля доллары или евро.

Впрочем, надо отметить, что золотые монеты десятирублёвого достоинства в 1897 году всё же чеканились. Они имели двойной номинал «Империал — 10 рублей золотом». Но выпущены они по «Правилам о монетной системе» 1885 года, то есть представляли собой империал старого стандарта. Это донативная монета, которая вручалась при царском дворе в качестве особо ценного подарка. Тираж их крайне мал. Например, в 1896 году выпущено 125 таких империалов. Для 1897 года тираж не установлен. Оборотными монетами они являться не могли.

Завершение реформы

Важнейшей целью реформы являлось не только насыщение оборота золотыми монетами, но и выпуск бумажных денег нового образца. Указ от 29 августа 1897 года наделяет Государственный банк правом выпуска новых кредитных билетов для обмена их на золото без каких-либо ограничений. В Указе обозначалось, что сумма будущей эмиссии не может превышать накопленный золотой запас более чем в два раза. Кроме того, верхний предел эмиссии ограничивался суммой в 600 миллионов рублей.

В 1898 году появляется банкнотный ряд, состоящий из кредитных билетов достоинством 1, 3, 5, 10, 100 и 500 рублей. Младшие номиналы повторяли оформление предыдущей серии банкнот, но имели очень важное изменение в тексте, обозначающее золотое содержание: «Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы (1 руб. = 1/15 империала, содержит 17,424 долей чистого золота)». Сторублёвка была разработана и подготовлена к выпуску ещё в 1896 году, однако с запуском её в оборот из-за предстоящей реформы решили повременить. Номинала 500 рублей ранее в российском банкнотном ряду не было. Несмотря на дату «1898», купюры 500 рублей отправились в обращение только в марте следующего года.

В 1899 году банкнотный ряд дополняется кредитными билетами 25 и 50 рублей. 25-рублёвка имеет знакомое для россиян того периода оформление, а вот 50 рублей с портретом Николая I в таком виде предстаёт перед жителями Российской империи впервые. Хотя период проведения реформы обычно обозначают 1895-1897 гг., финальной её точкой можно считать именно 1899 год. Как раз тогда по воспоминаниям графа В.Н. Коковцова, ставшего министром финансов в 1904 году, зафиксировали строгое эмиссионное правило, по которому любая эмиссия бумажных денег (за исключением первоначальных 300 миллионов) должна проводиться одновременно с увеличением золотого запаса на ту же сумму.

Результаты реформы Витте

Споры об итогах реформы Витте не утихают и по сей день. Можно отметить и позитивные, и негативные последствия перехода на золотой стандарт.

Положительным итогом стало то, что рубль превратился в свободно конвертируемую валюту, так как любое количество бумажных денег можно было обменять на аналогичную сумму в золотой монете. Соответственно укрепился как внешний, так и внутренний курс рубля. А это уже способствовало притоку инвестиций. Теперь в экономику России вливались не только отечественный, но и иностранный капитал. Неукоснительное соблюдение эмиссионного правила удерживало золотой запас в нужном объёме, и он за первое десятилетие ХХ века почти всегда превышал объём кредитных билетов в обороте. Такое положение дел позволило финансовой системе России устоять в период катастрофично проигранной Русско-японской войны (1904-1905 гг.) и относительно спокойно пережить революционные волнения, охватившие многие районы страны (1905-1907 гг.).

Впрочем, современники Витте из группы приверженцев бумажного, а не золотого рубля остались многим недовольны. По их мнению, большой золотой запас не приносил России тех выгод, которые она получила бы, направив освободившиеся средства в инвестиции. Кроме того, при переходе с серебряного рубля на золотой Российская империя увеличила государственный долг на полтора миллиона пудов серебра или больше чем вполовину от прежнего объёма. Уменьшение объёма кредитных билетов повлекло дефицит денежной массы. В среднем на руках у одного россиянина тогда находилась наличная сумма, эквивалентная 25 франкам. Житель Австрии на тот период располагал вдвое большим объёмом наличности. В Германии на одного жителя приходилось уже 112 франков, а во Франции – 218 франков наличными деньгами.

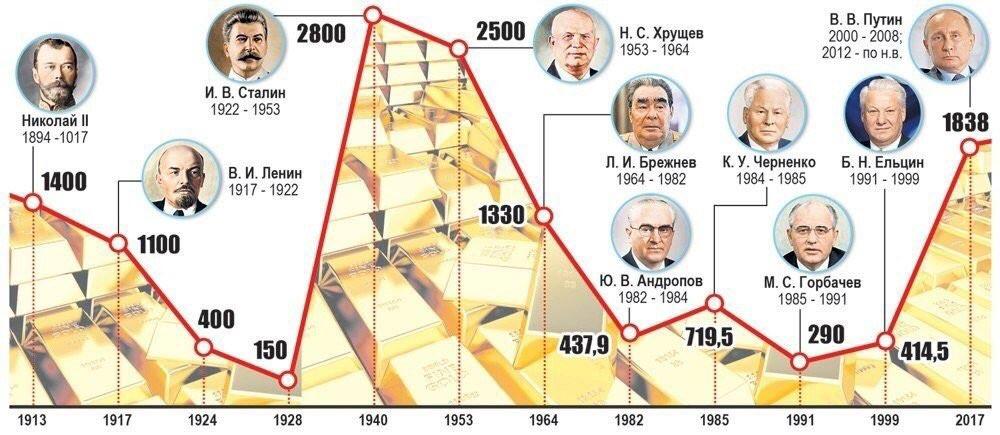

Тем не менее, большинство последствий реформы признаны положительными. Золотой рубль способствовал как развитию экономики России, так и стабильности в финансовой сфере. Поэтому первое десятилетие ХХ века для России часто называют «золотым». Запас золота в Российской Империи до 1914 года насчитывал 1400 тонн драгоценного металла и считался крупнейшим в мире. К сожалению, Первая мировая война быстро перечеркнула все достижения реформы Витте и завершила эпоху золотого монометаллизма. Снова начинается неконтролируемая эмиссия бумажных денег. Обмен кредитных билетов на золото прекращается, и гигантский объём золотых монет, оцениваемый в 629 миллионов золотых рублей, стремительно исчезает из обращения.

Краткая история введения золотого стандарта в Российской империи

В середине XIXв. в Российской империи действовала биметаллическая денежная система. В царской казне серебра и золота хранилось поровну. Но бумажный рубль был более привязан к серебру.

В результате кризиса, последовавшего за Крымской войной в 1858 г., кредитные билеты потеряли обеспечение – государственная казна перестала разменивать их на металлические монеты. Стало понятно, что биметаллизм с тенденцией к серебряному монометаллизму не может продолжать свое существование, и к концу XIX в. назрела денежная реформа.

Министр финансов Российской империи Сергей Витте, проанализировав единую валютную систему ведущих индустриальных стран, сделал ставку на золото. И не ошибся. Введение во внутреннее денежное обращение драгоценных монет дало стране необходимую экономическую стабильность. Стремительный рост промышленного производства довоенной России, увеличение золотого запаса империи более чем в два раза обеспечило российскому рублю стабильную опору.

Такая система в России просуществовала до начала военной мобилизации округов, граничащих с Австро-Венгрией, когда более чем полмиллиарда золотых рублей одномоментно исчезли из обращения, канув в многочисленные тайники простых обывателей.

Золотой рубль в советской России

В 1922 году нарком начал чеканить советские червонцы 900 пробы, что вновь стабилизировало курс рубля. Содержание чистого золота в одном червонце – 7,74234 г.

Золотой червонец

Едва ли целесообразно всерьёз разбирать возможность возвращения к чеканке «золотого червонца» в наши дни, но историю освежить было бы очень кстати.

«Червонцами» издавна называли зарубежные и русские монеты крупного номинала, содержащие золото высокой пробы. Слово «червонец» образовалось от словосочетания «червонное золото», поскольку для чеканки использовали сплав меди и золота, который имеет красноватый оттенок. Результат соединения металлов соответствовал пробам от 916 до 986.

Серийная чеканка таких экземпляров в России началась при государе Иване III во второй половине XV в. При этом первая золотая монета русской чеканки — «златник» киевского князя Владимира — была выпущена ещё в Х веке. За эталон для чеканки был взят византийский солид — государство, на которое равнялся киевский князь. Обе монеты выглядели практически идентично, включая пробу золота, а также общие элементы на изображениях орла и решки.

В течение XIX в. экономике России не удалось преодолеть несоответствие в стоимости бумажных и металлических денег. К концу столетия необходимо было реформировать денежную систему. После реформы министра С.Ю. Витте на роль основной денежной единицы вначале были предложены биметаллические монеты различных номиналов. Однако их устойчивость вызывала сомнения ввиду невозможности точного контроля долевого веса компонентов, и экземпляры нового образца, выпущенные в 1895-97 гг., стали производиться из золота 900 пробы.

По сути, на эти годы и приходится кульминация легендарной славы российских чеканных золотых монет. Спрос на них стал падать по мере того, как во время Первой мировой войны произошло разрушение системы стерлингового золотого стандарта. Когда в 1914 г. разразилась война, в мире насчитывалось 59 стран, в которых действовал безусловный золотой стандарт. Сюда входила практически вся Европа, большая часть Азии, за исключением Китая, вся Северная Америка, за исключением Мексики, и значительная часть Южной Америки, включая три из четырех главных стран этого материка. Но с началом широкомасштабных военных действий, которые привели к закрытию госграниц, торговые операции между странами Антанты (Францией, Россией и Великобританией) и державами германо-австро-венгерского блока (Австро-Венгрией, Германией и Османской империей) полностью прекратились.

После окончания войны на конференциях в Брюсселе (1920 г.) и в Генуе (1922 г.) между основными экономическими державами были подписаны соглашения о возврате к довоенному золотому стандарту, однако его восстановление оказалось недолговечным из-за экономических потрясений, началом которых стала Великая депрессия в США.

Банк Англии, чей фунт стерлингов тогда был резервной валютой мира, оказался не в состоянии удовлетворить возросший спрос на золото, обеспеченный фиксированным обменным курсом английской валюты. В результате в сентябре 1931 г. банк ввел плавающий курс фунта стерлингов. Это означало, что обменный курс фунта стерлингов должен был определяться в зависимости от факторов спроса и предложения, а не золотого обеспечения, а также, что с этого момента Банк Англии перестал обеспечивать обмен британских бумажных денежных единиц на золото по номиналу. Как известно, в последние дни Второй мировой войны, в 1944 году, странами было подписано Бреттон-Вудское соглашение, по которому курсы валют 44 стран жёстко привязывались к доллару США, а доллар — к золоту.

Однако окончательную точку в истории золотого стандарта поставил президент США Ричард Никсон, который был очень раздосадован напором тогдашнего президента Франции Шарля Де Голля, требовавшего от его предшественника президента Линдона Джонсона «обменять доллары, принадлежащие Франции, на золото» (что бы там иные ни говорили, это исторический факт!), чем создал опасный для США прецедент. В 1971 году Никсон устроил так называемый «Никсоновский шок». Он объявил об экономической реформе, в основе которой лежал отказ от обязательств безусловного золотого обеспечения внешних обязательств США, т.е. от золотого стандарта доллара.

Причины отмены червонцев

В разные промежутки истории, чаще всего в кризис, приходилось временно изымать из обращения монеты из драгметалла. Обеспечение денег золотом имеет много плюсов, среди которых основные – это большая плотность, маленький объем при хранении, устойчивость, уникальность и другие качественные признаки драгметалла.

Однако впоследствии от золотых монет пришлось отказаться полностью в силу ряда причин:

- Червонцы высокой пробы обладали повышенной мягкостью, легко царапались, портились при частой проверке на подлинность надкусыванием. Монеты часто терялись, что нарушало баланс свободного оборота денег.

- Быстрый рост товарооборота не мог больше обеспечиваться чеканкой монет в требуемом объеме.

- Большой вес и маленький объем удобен при хранении, но вызывал ряд неудобств при транспортировке. Даже небольшой кошелек с золотом был крайне увесистым.

Это привело к тому, что золото стали хранить в казне, а бумажные деньги стали своего рода сертификатами на него. После отмены стандарта в США (1971 г.) практически все страны отказались от привязки валюты к золоту.

Привязан ли рубль к золоту в настоящее время

Сегодняшний рубль к золоту не привязан, запас страны в драгоценных металлах, во всех его масштабах, едва может покрыть 5% конвертируемой валюты.

Однако последние открытия химиков по золотодобыче значительно удешевили добычу золота из руды, что позволяет существенно ускорить наращивание резерва страны.

Плюсы и минусы золотого стандарта

Один из главных плюсов золотого стандарта – практически полное отсутствие инфляции. Центробанк РФ предпринимает отчаянные меры по защите рубля в условиях европейских санкций. Такое обеспечение могло бы значительно укрепить рубль. Поэтому варианты уменьшения зависимости от доллара разносторонне обсуждаются в правительственных кругах, но здесь много подводных камней.

Недостатки такой системы:

- Золото не имеет фиксированной ценности. Его стоимость определяется наличием спроса/предложения. Несмотря на все выкладки экспертов, трудно прогнозировать истинные запасы золота в земной коре и стоимость способов добычи, которые могут быть открыты в будущем.

- Постоянная необходимость накопления денежной массы требует корреляционного роста золотого фонда, что тоже возможно лишь до определенных границ.

- В случае кризисов появляется необходимость эмиссировать ничем не подкрепленный валютный объем.

- Сложность внутренних макроэкономических преобразований.

- Кредитование физических и юридических лиц будет ограничено.

- Проблемы в осуществлении международных платежей.

Что разрушило золотой стандарт рубля

Политика четкого обмена кредитных билетов на драгметалл прекратилась с началом первой мировой войны в 1914 году. У этого шага было несколько основных причин. Одна из главных – высокая стоимость золотого рубля. В этот период Российская империя во многом зависела от экспорта своих товаров в европейские страны. При дорогой национальной валюте промышленники получали меньше прибыли от поставок за границу, что причиняло ущерб казне России. Также к отмене золотого стандарта привел высокий уровень тезаврации − накопления монет из золота в частных руках в виде сбережений. Уже перед войной он был достаточно высоким, а в кризисный период обещал стать еще выше. Чтобы не допустить дальнейшего оттока золотых денег, правительство наложило запрет на обмен банкнот на драгметалл.

29 июля 1914 года, после объявления начала мобилизации в округах, граничивших с Австро-Венгерской империей, министерство финансов выдало распоряжение №2096. В нем сообщалось о запрете свободного обмена кредитных билетов. Народ отреагировал на это прогнозируемо и начал прятать золотые монеты в тайниках на черный день. Уже в первые недели войны из свободного обращения пропало около 630 миллионов золотых рублей. Это количество превышало 22,5% всех денег, которые в то время находились в обороте. Вслед за исчезновением почти четверти всей денежной массы был зафиксирован дефицит наличности. Чеканка новых золотых рублей была остановлена, и правительство сделало попытку изъять их из свободного обращения, но затея не удалась. Дефицит наличности стал причиной роста инфляции в стране.

Революция 1917 года и последовавшая гражданская война поставили крест на возобновлении чеканки русских золотых рублей.

В 1922 году к этой идее решили прибегнуть власти молодого советского государства. Они считали, что таким образом смогут стабилизировать курс валюты и сделать ее привлекательной для сделок с зарубежными странами. Тогда даже выпустили советский золотой червонец с изображением сеятеля на лицевой стороне, но вскоре СССР остановило чеканку денег из золота.

В дальнейшем от золотого стандарта пришлось отказаться и остальным ключевым державам мира. После Второй мировой войны они не смогли обеспечивать свою валюту реальным золотом. Сейчас подобные монеты практически не встречаются в свободном обращении, хотя в той же Великобритании ими можно расплачиваться за товары. Но золотые деньги воспринимаются уже как драгоценные произведения искусства.

Возможно ли возвращение к системе золотого стандарта

Обеспечение рубля золотом может стать главным ключом к решению многих внутренних и международных проблем, но важно помнить, что это не панацея и не защита от инфляции.

Некоторые специалисты называют подобную реанимацию утопией и призывают рассмотреть вариант с криптовалютой.

Размеры мировой и российской торговли настолько велики, что обеспечить их золотом невозможно. Но, по многим признакам, один из которых – стремительное наращивание золотого резерва, руководство ЦБ РФ и президент планируют взять курс на возвращение к золотому стандарту. Павел Масловский, предприниматель и политический деятель, высказал мысль, «что это неизбежно».

Каким бывает золотой стандарт

- Золотомонетный — возник в странах, где расплачивались золотыми монетами и каждый мог обменять банкноты на монеты по курсу, указанному на банкноте.

- Золотослитковый — появился позже (например, во Франции — в начале ХХ века). Деньги по-прежнему можно менять на золото, но теперь — только на слитки. Стоимость одного слитка золота, как правило, настолько велика, что большинство просто не в состоянии обменять свои бумажные накопления. Однако формально обеспечение денег сохраняется.

- Золотовалютный — появился после Бреттон-Вудской конференции в 1944 году. В то время США обеспечили свою национальную валюту золотом по курсу 35 долларов за тройскую унцию. Правда, в 1971 году страна отказалась от обмена валюты на драгоценный металл, и эпоха золотого стандарта подошла к концу. Или нет?

Ограниченный золотой стандарт

Многие эксперты путают наличную денежную массу с известными денежными агрегатами — в частности, М0. Относить запасы золота следует именно к массе наличных средств в обороте, не приплюсовывая к ним деньги на депозитах, поскольку классический золотой стандарт подразумевает обмен на золото лишь физических бумажных купюр, эмитированных соответствующим центральным банком. Средства на депозитах можно противопоставлять лишь секьюритизированному (выраженному в ценных бумагах) золоту, а это совсем другая история.

У концепции возврата к золотому стандарту очень много критиков. Самая банальная и часто встречающаяся реплика — «это старомодно и вне контекста текущей политической расстановки сил в мире». Взаимосвязь между политикой и золотым стандартом такие оппоненты не утруждают себя прояснять. Другие говорят, что мы живём в эпоху электронных денег, точный объём которых трудно подсчитать, и по этой причине официальные данные всеми странами сильно искажаются. Однако золотые запасы — материальны и конечны, и поэтому монетарная система, которая решится привязать свою валюту к своим золотым запасам, обречена столкнуться с тем, с чем столкнулся президент США Никсон — неутихаемой волной требований обмена дензнаков на благородный металл, что приведёт к быстрому исчерпанию золотых запасов.

На это можно ответить довольно грубо, но прямолинейно: «заставь дурака богу молиться — он лоб расшибёт!», а также тут на память приходит анекдот про то, кто наступает дважды на одни и те же грабли. Любые наивные и безыскусные действия — и не только в таком тонком деле, как возвращение к золотому стандарту — всегда приводят к нежелательным последствиям, так что тут не о чем спорить, кроме как подчеркнуть тезис о том, что тонкая работа требует тонкого подхода.

На самом деле, на первом этапе рубль следует вернуть к привязке — наподобие той, которая существовала до ноября 2014 года, только в этот раз эталоном должна стать не пресловутая бивалютная корзина, а тройская унция золота, выраженная в долларах.

На втором этапе, примерно через год, Банк России, как институт непрерывно котирующий валюту против золота, получит право международно признаваемого котирования золота в привязке уже не к доллару, а к рублю. То есть, получится, что сначала рубль будет помогать золоту, а потом золото начнёт работать на силу рубля. Заметьте, что при этом де-факто никакого золотого стандарта пока нет — идёт лишь подготовительный этап.

Наконец, на третьем этапе необходимо будет разделить рубль на внутренний и экспортный. Внутренний рубль будет обмениваться на физическое золото, но при этом закон будет по-прежнему на стороне рубля, т.к. все расчёты на территории РФ будут по-прежнему осуществляться исключительно в национальной валюте. То есть, золото будет конкурировать с рублём лишь как средство накопления, но не как средство платежа. Повышенная доходность рублёвых инвестиционных инструментов очень скоро заставит владельцев золотых банковских ячеек их вскрыть, обменять физическое золото на рубли, которые затем пойдут на инвестиции в облигации, акции и недвижимость.

Экспортный рубль будет по-прежнему котироваться против тройской унции золота, однако не будет подлежать безусловному обмену на физический металл, но при этом будет обмениваться на золотые облигации ЦБ — ценные бумаги, обеспеченные золотыми запасами Центробанка, которые будут торговаться исключительно на Мосбирже в рублях. Таким образом можно будет избежать повторения «Никсоновского шока».

Чем обеспечен российский рубль сегодня

Хотя Россия устойчиво накапливает золотой запас страны в последнее десятилетие, этого резерва недостаточно, чтобы полностью обеспечить рубль. Факторы, обеспечивающие нынешний рубль – это иностранная валюта, по большей части доллар США, и энергоносители.

Однако в условиях экономического прессинга со стороны ОПЕК, России нужны альтернативные решения.

Читайте также: Золотые инвестиционные монеты Сбербанка России: что это такое, особенности и динамика цен

Привязан ли рубль к золоту в настоящее время

Сегодняшний рубль к золоту не привязан, запас страны в драгоценных металлах, во всех его масштабах, едва может покрыть 5% конвертируемой валюты.

Однако последние открытия химиков по золотодобыче значительно удешевили добычу золота из руды, что позволяет существенно ускорить наращивание резерва страны.

Плюсы и минусы золотого стандарта

Один из главных плюсов золотого стандарта – практически полное отсутствие инфляции. Центробанк РФ предпринимает отчаянные меры по защите рубля в условиях европейских санкций. Такое обеспечение могло бы значительно укрепить рубль. Поэтому варианты уменьшения зависимости от доллара разносторонне обсуждаются в правительственных кругах, но здесь много подводных камней.

Недостатки такой системы:

- Золото не имеет фиксированной ценности. Его стоимость определяется наличием спроса/предложения. Несмотря на все выкладки экспертов, трудно прогнозировать истинные запасы золота в земной коре и стоимость способов добычи, которые могут быть открыты в будущем.

- Постоянная необходимость накопления денежной массы требует корреляционного роста золотого фонда, что тоже возможно лишь до определенных границ.

- В случае кризисов появляется необходимость эмиссировать ничем не подкрепленный валютный объем.

- Сложность внутренних макроэкономических преобразований.

- Кредитование физических и юридических лиц будет ограничено.

- Проблемы в осуществлении международных платежей.

- https://www.raritetus.ru/texts/reforma-witte/

- https://grammzolota.ru/monety/zolotoj-rubl.html

- https://www.russian-money.ru/articles/reform-vitte

- https://investor100.ru/zolotoj-standart/

- https://zhazhdazolota.ru/interesnoe/zolotoj-rubl

- https://expert.ru/2020/10/2/zolotoj-standart-bez-straha-i-upryoka—diskussiya/

- https://fintolk.pro/zolotye-vremena-zolotogo-standarta-pochemu-dengi-stali-nichem-ne-obespecheny/

- https://zolotoe-runo-sl.ru/monety/vvedenie-zolotogo-rublya-god.html